战国末年,楚国春申君黄歇与秦国宣太后芈月的人生轨迹因楚秦两国的政治风云而交织,他们的关系远非电视剧《芈月传》中演绎的青梅竹马般单纯。通过史书记载与考古发现,可还原这段历史中权力博弈与个人情感的复杂图景。

一、身份之别:从同乡到对手的权力错位

黄歇(?—前238年)与芈月(约前344年—前265年)虽同为楚人,但出身与命运迥异:

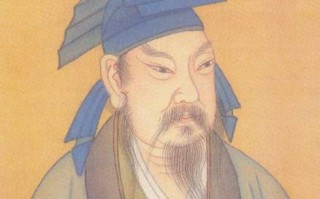

黄歇:寒门士子的逆袭

黄歇出身楚国普通士族,凭借“游学博闻,善辩”的才能,在楚顷襄王时期崭露头角。他以“舍生取义”的胆识出使秦国,说服秦昭襄王退兵,又设计助楚太子熊完(即楚考烈王)逃回楚国继位,由此跻身楚国权力核心;

楚考烈王元年(前262年),黄歇被封为春申君,赐淮河以北十二县,成为楚国丞相,与魏无忌、赵胜、田文并称“战国四公子”。其门客多达三千人,甚至有“明珠为履”的典故。

芈月:楚国宗女的权力觉醒

芈月为楚威王之女,出身楚国宗室,但因母亲身份卑微,在楚宫中地位尴尬。楚威王死后,她随同母异父弟魏冉流落民间,后作为媵侍随姐姐芈姝嫁入秦国;

在秦国,芈月凭借政治手腕逐步崛起:秦惠文王死后,她联合弟弟魏冉发动政变,废黜秦惠文后拥立的嬴壮,扶持儿子嬴稷(秦昭襄王)即位,成为中国历史上第一位摄政太后。

二、政治博弈:楚秦交锋中的立场对立

黄歇与芈月的矛盾,本质是楚秦两国利益冲突的缩影:

黄歇的“联齐抗秦”战略

黄歇主政期间,楚国面临秦国威胁,他主张联合齐国对抗秦国。前256年,黄歇率军北伐灭鲁,试图恢复楚国霸业;

然而,芈月摄政的秦国采取“远交近攻”策略,与齐国结盟,孤立楚国。前257年,秦军围攻邯郸,黄歇虽派兵救援赵国,但因芈月干预而未能彻底扭转局势。

芈月的“吞楚”野心

芈月虽出身楚国,却以秦国利益为先。她执政期间,秦国多次攻打楚国,前278年白起攻破郢都,楚国被迫迁都寿春;

黄歇曾多次上书芈月,呼吁“楚秦和亲,共分天下”,但芈月以“秦楚世仇”为由拒绝,甚至将黄歇的信件公开于朝堂,导致楚国朝野哗然。

三、情感迷雾:历史记载中的暧昧与疏离

尽管后世文艺作品将黄歇与芈月塑造为恋人,但史书中的记载却充满矛盾:

“青梅竹马”说的疑点

电视剧《芈月传》中,黄歇与芈月自幼相识、私定终身的情节缺乏史料支撑。芈月入秦时年仅十余岁,而黄歇此时尚未成为楚国重臣,二人无直接交集;

战国时期,宗室女子与外臣私通被视为大忌,芈月若真与黄歇有染,恐难在秦国宫廷立足。

权力制衡下的“礼法之交”

芈月执政期间,曾通过外交手段拉拢黄歇。前260年,她以“秦楚联姻”为由,将女儿嫁予黄歇之子,但此举被黄歇以“楚秦世仇”为由拒绝;

黄歇晚年对芈月的态度趋于强硬,甚至在楚考烈王面前直斥其“背宗忘祖”,二人关系彻底破裂。

四、命运终局:权力漩涡中的牺牲品

黄歇与芈月的结局,折射出战国末年政治斗争的残酷性:

黄歇之死:一场未遂的“移花接木”

楚考烈王无子,黄歇为延续楚国国祚,将怀孕的李园之妹献给楚王,试图让自己的外孙继位。然而,李园为独揽大权,于前238年楚考烈王病逝时,在棘门设伏刺杀黄歇,并灭其全族;

黄歇的悲剧源于其对权力的过度追求,而芈月对此保持沉默,甚至在秦国朝堂暗示“楚国内乱乃天意”。

芈月之终:外戚专权的终结者

芈月晚年因重用“四贵”(魏冉、芈戎、公子悝、公子芾)引发秦昭襄王不满。前266年,秦昭襄王废黜芈月,流放“四贵”至关外;

芈月虽未直接参与黄歇之死,但其“亲秦疏楚”的政策客观上削弱了楚国实力,为黄歇的覆灭埋下伏笔。

五、历史余音:权力与情感的永恒悖论

黄歇与芈月的故事,本质是战国时期政治生态的缩影:

权力至上:在集权体制下,个人情感必须服从国家利益。黄歇与芈月虽同为楚人,却因代表不同国家的利益而走向对立;

制度性困境:战国时期的“养士之风”与“外戚干政”导致政治斗争复杂化。黄歇的“门客三千”与芈月的“四贵专权”均成为其覆灭的诱因;

历史重构:后世文艺作品对黄歇与芈月关系的浪漫化演绎,反映了后人对权力斗争中人性光辉的向往,却掩盖了历史的残酷本质。

标签: 历史