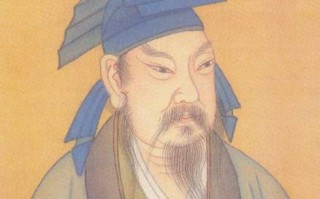

在隋唐交替的烽烟与贞观盛世的墨香中,虞世南(558年-638年7月11日)以“德行、忠直、博学、文词、书翰”五绝之名,镌刻于中国历史的丰碑。这位出身会稽虞氏的文人,既是凌烟阁二十四功臣中的儒雅典范,亦是初唐四大家中承继二王衣钵的书法巨擘。

一、世家子弟的乱世沉浮

虞世南生于南朝陈的世家,其父虞荔官至太子中庶子,兄虞世基为隋朝内史侍郎。少年时代的他师从南朝大儒顾野王,与兄长“累旬不盥栉”的苦学精神,为其日后“博闻强识”奠定根基。隋炀帝大业年间,他以秘书郎身份亲历隋朝由盛转衰,却在江都之变后陷入两难抉择——既未随兄长虞世基投效宇文化及,亦未与隋室共沉沦,而是以沉默对抗乱世浊流。

转投窦建德政权后,他任黄门侍郎却未改其志,直至李世民破窦建德于虎牢关,方以“弘文馆学士”之职重归正统。这段经历不仅展现其政治智慧,更凸显其“忠直”品格——在《旧唐书》中,唐太宗称其“忠心一体,拾遗补阙”,恰是对其乱世中坚守气节的注脚。

二、贞观朝堂的文治脊梁

作为贞观年间“十八学士”之一,虞世南的文治贡献远超书法范畴:

典籍编纂的开拓者

他主持编纂的《北堂书钞》是中国现存最早的类书,全书160卷分19部852类,摘录唐前古籍精华。这部“秘书省后堂”诞生的巨著,不仅为后世《艺文类聚》《初学记》提供范式,更成为研究六朝文化的重要索引。

直言敢谏的诤臣

贞观六年(632年),他以《圣德论》劝谏唐太宗“慎终如始”,直言“虽休勿休”;当太宗欲封禅泰山时,他以“东巡劳民”为由劝阻。这种“犯颜直谏”的勇气,使其与魏徵、王珪并称贞观三大谏臣。

儒学复兴的推手

他倡导薄葬,主张“节用而爱人”,其言行深得孔子思想精髓。唐太宗赞其“人伦准的”,不仅因书法造诣,更因其在礼制建设中的表率作用。

三、初唐书道的承启者

虞世南的书法成就,是二王体系在初唐的完美复现:

笔法传承的密码

作为王羲之七世孙智永的亲传弟子,他深得“永字八法”精髓。其代表作《孔子庙堂碑》用笔“圆融遒劲,外柔内刚”,被米芾誉为“唐楷第一”。此碑原石虽毁于武周时期,但重刻本仍可见其“横平竖直,笔势舒展”的魏晋风骨。

帝王之师的传奇

唐太宗曾以“戬”字试探其书法造诣,虞世南补写的“戈”旁令魏徵叹服“戈法逼真”。这段君臣佳话,不仅彰显其书道巅峰地位,更印证了其“以书载道”的理念——其书法中“不外露锋芒”的含蓄,恰是儒家“中庸”思想的具象化。

书史地位的争议与定论

宋徽宗在《宣和书谱》中评价:“虞则内含刚柔,欧则外露筋骨,君子藏器,以虞为优。”这种“藏器于身”的美学追求,使其与欧阳询的“险峻”形成鲜明对比,奠定初唐书法“尚法”与“尚意”的双峰并峙格局。

四、历史回响中的文化符号

虞世南的遗产远超个体生命:

家族文脉的延续

其子虞昶承袭父业,任将作少匠监修大雁塔;外甥陆柬之创“陆体”行书,外孙袁谊为唐玄宗朝中书舍人。这条以虞世南为核心的文化血脉,贯穿初唐至盛唐的书法发展史。

中日书道的桥梁

日本学界将虞世南与欧阳询、褚遂良并称“初唐三大家”,其《演连珠》墨迹通过遣唐使传入东瀛,深刻影响平安时代“三迹”书风的形成。

士人精神的象征

从《旧唐书》“弱不胜衣”的记载,到《宣和画谱》中“风神萧散”的画像,虞世南的形象逐渐符号化为中国文人的理想范式——以柔弱之躯承载刚健精神,以笔墨之道参赞天地化育。

标签: 历史