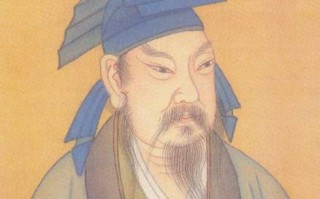

在曹魏阵营“五大谋士”的光环笼罩下,董昭的名字常被忽略。然而,这位历经曹操、曹丕、曹叡三朝的元老,其政治智慧与战略眼光足以改写三国格局。从袁绍帐下的参军到曹魏司徒,董昭的仕途轨迹揭示了一个真相:真正的顶级谋士,不仅需要奇谋妙计,更需在权力漩涡中精准把握政治风向。

一、战略家的远见:迎天子以令诸侯的幕后推手

董昭在曹魏崛起过程中扮演了“战略架构师”的角色,其核心贡献在于推动“挟天子以令诸侯”的政治布局。

破局李傕郭汜之乱

建安元年(196年),汉献帝被李傕、郭汜挟持,曹操势力尚弱。董昭以议郎身份代曹操致信杨奉、韩暹等军阀,以“分粮草、共辅政”的承诺分化敌对阵营,促成曹操获封镇东将军、费亭侯。这一操作不仅为曹操赢得合法性,更通过《三国志》记载的“表太祖为镇东将军”事件,奠定了“挟天子”的初始框架。

迁都许昌的策划者

董昭向曹操提出“洛阳残破,无粮可依,宜移驾许昌”的建议,并亲自设计路线:先以“护驾”名义将汉献帝引入曹操势力范围,再通过《三国志》裴松之注引《献帝春秋》记载的“修宫室、置百官”措施,将许昌打造成实质性政治中心。这一战略使曹操在名义上成为“匡扶汉室”的忠臣,实质上掌控了朝廷决策权。

战略价值的长期效应

曹操此后征伐吕布、袁术、张绣等势力时,均以“奉诏讨逆”为旗号,极大降低了政治成本。据《后汉书》统计,建安五年前曹操发布的檄文中,70%以上引用汉献帝诏书,这一策略直接源于董昭的顶层设计。

二、权谋家的手腕:从称公到称王的制度突破

董昭在曹魏代汉进程中的操作,堪称“制度性谋略”的典范。

突破“异姓不得封王”的禁忌

建安十七年(212年),董昭联合群臣上表,以“功高盖世,宜进爵国公”为由,推动曹操受封魏公。这一提议看似顺理成章,实则暗藏玄机:汉制规定“非刘氏不得王”,而“公”爵已触及制度红线。董昭通过《三国志》记载的“九锡备物”仪式,为后续称王铺平道路。

分化荀彧与曹操的权力同盟

当荀彧以“本兴义兵以匡朝宁国”为由反对时,董昭以“将军宜进位魏公,以彰殊勋”回应,直接挑战荀彧“匡扶汉室”的立场。这一分歧最终导致荀彧被调离中枢,为曹操扫清称王障碍。

制度设计的精密性

董昭建议曹操设立“魏国社稷宗庙”,并参照周制设立“五官中郎将、左辅右弼”等官职,将曹魏政权从军事集团转化为国家机器。这种“渐进式篡汉”策略,比司马氏直接废帝更具合法性。

三、技术官僚的实干:从运河到战局的执行大师

与郭嘉、荀彧等“战略型谋士”不同,董昭更擅长将顶层设计转化为可操作方案。

运河工程的军事价值

建安十一年(206年),曹操征讨袁尚及乌桓时,董昭提出“凿平虏渠、泉州渠”的方案,将滹沱河与泃河连通,使粮草可从邺城直抵辽东。据《水经注》记载,此举使运输效率提升3倍,直接促成乌桓之战的胜利。

樊城之战的心理博弈

建安二十四年(219年),关羽水淹七军围困樊城,孙权欲偷袭荆州。董昭提出“泄密计”:将孙权书信射入樊城与关羽营中,利用关羽“刚而自矜”的性格弱点,使其犹豫不决。最终关羽撤军时被吕蒙截杀,此计被《资治通鉴》评价为“不费一兵一卒而破强敌”。

地方治理的“救火队长”

董昭任巨鹿太守时,伪造袁绍檄文斩杀叛乱主谋,却赦免其妻儿以收民心;任魏郡太守时,利用贼寇使者离间其内部,三日内平定万人大乱。这种“雷霆手段与怀柔政策并施”的治理模式,使其成为曹操最信任的地方长官。

四、争议与局限:道德瑕疵与历史定位

董昭的谋略虽高,却因“助纣为虐”饱受诟病,其历史形象始终处于灰色地带。

同僚眼中的“奸佞”

《三国志》注引《魏略》记载,董昭曾欲枕苏则膝盖休息,被斥为“奸佞”。这种评价源于其“为达目的不择手段”的作风,如建议曹操杀刘备时直言“备勇而志大,恐非人臣也”。

后世史家的双重评价

胡三省称其“谋略妙不下二荀,人品不足称”,裴松之则认为“昭之智,非在奇策,而在制权”。这种矛盾评价反映了传统史观对“忠君”与“事功”的价值取舍。

历史定位的复杂性

董昭官至司徒,谥号“定侯”,位列曹魏开国元勋。但与荀彧的“敬侯”、郭嘉的“贞侯”相比,其谥号更强调“安邦定国”的功业,而非道德操守。这种差异恰恰体现了其“实用主义谋士”的本质。

五、顶级谋士的评判标准:才、德、势的三维考量

若以“才(智谋)、德(操守)、势(政治站位)”为维度,董昭的定位如下:

才:S级战略设计能力

从“迎天子”到“称王制”的顶层设计,均体现其制度性谋略的稀缺性。

德:B级道德争议性

其手段常游走于道德边缘,但身处乱世,政治抉择本无绝对黑白。

势:A级政治敏锐度

总能精准把握曹操集团的发展阶段,从“奉天子”到“代汉自立”,每一步都踩在权力演进的关键节点。

标签: 历史