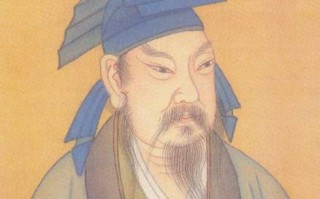

五代十国的血色舞台上,后周太祖郭威以“黄袍加身”开创王朝,却在史书中留下一个极具反差的小名——“郭雀儿”。这个源自脖颈刺青的诨号,既是他草莽出身的印记,亦是乱世中身份流动的隐喻,更折射出权力场域中个人符号与政治权威的复杂博弈。

一、市井烙印:刺青背后的身份密码

郭威幼年丧父,流落潞州时为保命在脖颈刺下飞雀图案,这一选择暗含多重生存逻辑:

底层身份的视觉锚点

晚唐五代,刺青是职业军人标记身份的常见手段。郭威以飞雀为纹,既是对游侠身份的自我标榜,亦是对“贱籍”身份的隐性抗争。据《新五代史》记载,当时士兵多以“虎”“狼”等猛兽为纹,郭威独选飞雀,既规避了“以下犯上”的忌讳,又以鸟类象征自由,暗合其“不事田产”的游民性格。

市井叙事的符号化表达

“雀儿”在民间语境中兼具市井烟火气与反叛色彩。北宋王偶《东都事略》载,郭威初遇柴皇后时衣衫褴褛却“气宇轩昂”,柴氏以“贵人不可交臂失之”相许,飞雀刺青恰成为其“贵贱难辨”的视觉注脚。这种矛盾性在郭威日后登基后引发争议——他曾自嘲“自古岂有雕青天子”,以退为进化解朝臣对其出身的质疑。

二、权力博弈:从诨号到庙号的符号重构

郭威称帝后,“郭雀儿”的诨号与“圣神恭肃文武孝皇帝”的庙号形成强烈张力,折射出权力合法性的建构路径:

庙堂对诨号的选择性遮蔽

正史《旧五代史》对“郭雀儿”仅一笔带过,而《东都事略》等私修史书却详细记载。这种差异源于官方对帝王形象的规训:后周史官在修撰时,刻意淡化郭威的市井出身,转而强调其“性聪敏,喜笔扎”的文治形象。然而,民间叙事仍以“雀儿”代称,形成“庙堂雅化”与“江湖野史”的二元对立。

自我祛魅的帝王心术

郭威登基后并未强行禁止“郭雀儿”的流传,反而将其转化为政治工具。据《宋史》记载,北汉刘崇派使者试探其称帝意图时,郭威以“雕青天子”自嘲,既消解了对手的戒心,又以自污式表演强化了“天命所归”的叙事。这种将诨号纳入权力话语的策略,为赵匡胤“黄袍加身”提供了范本。

三、文化镜像:雀儿意象的权力隐喻

“雀儿”在五代文化语境中具有多重象征意义,其与郭威形象的叠加,构成解读权力本质的密码:

飞鸟意象的阶层越迁

在士族文化中,飞雀常被贬为“燕雀安知鸿鹄之志”的卑微象征。但郭威却反其道而行之,将“雀儿”转化为“乱世蛰伏,盛世高飞”的隐喻。其登基后重用寒门士人、改革税制,甚至下诏允许民间买卖牛皮,这些政策恰似飞雀啄食害虫,暗合其“雀儿”身份的民间治理智慧。

权力场域的符号驯化

郭威临终前拒绝厚葬,遗诏“朕当以俭素示天下”,并打破帝王惯例不立皇后、不追封生父。这种“反奢靡”姿态与“雀儿”的市井形象形成闭环,使后周政权在五代中独树一帜。北宋文人在追述此事时,常以“雀儿”指代郭威的朴素作风,如苏轼在《龙川别志》中写道:“周太祖以雕青之身,行帝王之事,此雀儿之异于凡鸟也。”

四、历史回响:从诨号到文化基因的嬗变

“郭雀儿”的称谓在后世不断被重构,成为解读五代十国社会流动的密码:

市井叙事的永恒母题

元代杂剧《郭雀儿开国》将郭威塑造为“屠狗辈开基业”的典型,其脖颈刺青成为反抗权贵的视觉符号。这种叙事模式延续至明清小说,如《残唐五代史演义传》中,郭威与“鹞子”高行周的恩怨,被演绎为“雀鹞相争”的江湖寓言。

权力符号的现代启示

法国社会学家布迪厄的“符号资本”理论指出,权力合法性需通过符号系统不断再生产。郭威将“雀儿”从贬义诨号转化为政治资本的过程,恰是这一理论的东方实践。当代学者在研究草根政治时,常以“郭雀儿现象”为例,探讨底层精英如何通过符号重构实现阶层跃迁。

标签: 历史