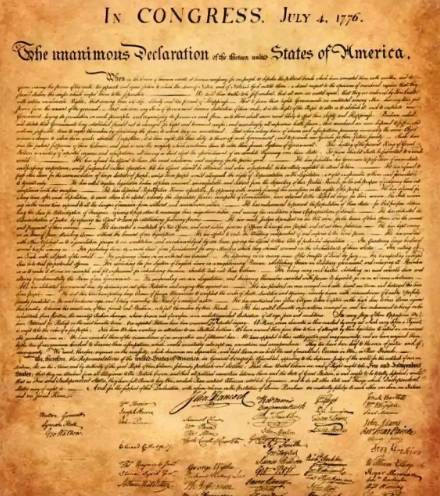

1776年7月4日,费城独立厅内,托马斯·杰斐逊执笔起草的《独立宣言》以十三州代表签署的形式正式诞生。这份仅有1337个英文单词的文件,不仅宣告了北美殖民地与英国的决裂,更以政治纲领的形式将启蒙思想转化为现代民主制度的基石,其影响远超美洲大陆,成为人类文明史上不朽的宣言。

一、思想内核:天赋人权与人民革命的法理奠基

《独立宣言》的核心思想由三部分构成:自然权利学说、社会契约论与人民革命权。宣言开篇即以“造物者创造了平等的个人”确立人人生而平等的理念,将生命权、自由权与追求幸福的权利定义为“不可剥夺”的天赋人权。这种对个体价值的绝对尊重,直接挑战了欧洲封建王权“君权神授”的合法性根基。

在政府构建层面,宣言继承了洛克的社会契约理论,明确“政府的正当权力来自被统治者的同意”。当政府沦为“损害这些目的”的工具时,人民不仅有权改变它,更有义务推翻它。这种革命权的正当性论证,为北美独立战争提供了法理依据,更将“人民主权”原则推向历史前台。马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中将其誉为“第一个人权宣言”,正是因其首次以国家名义将人民置于权力来源的终极位置。

二、历史控诉:英王暴政的27条罪状与反抗正义性

宣言第三部分以27项具体指控揭露英王乔治三世的专制统治,形成独立诉求的实证基础。这些指控涵盖立法权剥夺(如“拒绝批准对公众利益最有益的法律”)、司法权干预(“控制法官任期与薪金”)、军事权滥用(“未经同意驻扎常备军”)、经济掠夺(“强行征税”“切断贸易”)以及文化压迫(“煽动印第安人屠杀边疆居民”)五大维度。

尤为关键的是,宣言将英王的暴政与绝对专制统治画上等号,指出其“旨在把人民置于绝对专制统治之下”的系统性压迫。这种控诉不仅回应了殖民地民众“无代表不纳税”的朴素诉求,更将独立战争的性质从地方性冲突升华为反专制革命。正如宣言所述:“这些压迫的每一阶段中,我们都曾用最谦卑的言辞请求救济,但得到的答覆却是一再的伤害。”这种“忍无可忍”的叙事策略,成功将暴力反抗合法化为自卫行动。

三、全球回响:民主火种的跨大陆传播

《独立宣言》的发表标志着现代民主制度的诞生,其影响迅速突破地域限制。在欧洲,宣言直接启发了1789年法国大革命的《人权宣言》,其“自由、平等、博爱”口号与宣言中的天赋人权理念一脉相承。在美洲,拉丁美洲独立运动领袖如西蒙·玻利瓦尔、何塞·德·圣马丁等均将宣言视为精神图腾,推动西班牙殖民地走向独立。

在亚洲,宣言思想经由传教士与思想家传播,深刻影响了中国戊戌变法、辛亥革命以及日本明治维新。梁启超在《新民说》中直言:“美国之独立,实欧洲自由思想渐渍于美洲之结果也。”这种跨文明的传播,使宣言成为全球民主化进程的催化剂。

四、现实映照:永恒价值与未竟议题的辩证

宣言确立的民主原则在200多年间不断被重新诠释。1863年林肯《葛底斯堡演说》将其“民有、民治、民享”理念推向新高度,1963年马丁·路德·金在《我有一个梦想》中以“让自由之声从密西西比州的每个山坡响起”呼应宣言对平等的追求。然而,宣言的历史局限性同样显著:初稿中谴责奴隶制的条款因南方代表反对被删除,女性选举权更是在宣言发表144年后才得以实现。

这种矛盾揭示了民主制度的本质——它既是普世价值的宣言书,也是特定历史条件的产物。正如学者埃里克·方纳所言:“《独立宣言》既是对过去的清算,也是对未来的承诺。”其真正价值不在于完美无瑕,而在于为人类提供了不断逼近“更完善的联合”的永恒参照。

在华盛顿国家档案馆的防弹玻璃柜中,《独立宣言》原件的墨迹已因岁月侵蚀而模糊,但其所承载的思想却愈发清晰。这份文件不仅是美国立国的基石,更是人类对自由与平等不懈追求的象征。当现代人重读“人人生而平等”的宣言时,看到的不仅是18世纪殖民地民众的抗争,更是21世纪民主社会对自身使命的永恒叩问。

标签: 历史