公元前560年,古希腊德尔斐城邦的爱琴海边,一位用寓言解剖社会的智者被推下悬崖。这位曾以《农夫与蛇》警示人性的伊索,最终以"渎神者"的身份消逝于历史迷雾中。尽管其死亡真相在2600年后仍存争议,但透过希罗多德、普鲁塔克等古典学者的记载,我们得以窥见这场悲剧背后权力结构与思想启蒙的激烈碰撞。

一、德尔斐指控:渎神罪名下的权力绞杀

德尔斐城邦对伊索的指控充满吊诡色彩:这位寓言家被控"偷窃圣物",却未留下任何物证;被判处"渎神罪",但其寓言中从未直接否定神明存在。这种矛盾的指控模式,在古希腊城邦政治中具有典型性——当公民言论威胁既得利益集团时,宗教罪名往往成为最便捷的镇压工具。

更耐人寻味的是案件处理流程:伊索未获公开审判即被处决,其遗体处理方式也违反城邦法律。这种程序性违规暗示着德尔斐当局对舆论的恐惧——他们深知,若让伊索在法庭上辩论,其寓言中"狮子代表暴君""狐狸象征政客"的隐喻将直接动摇城邦贵族的统治合法性。

二、思想锋芒:寓言背后的阶级革命

伊索寓言的批判性在《狮子与公牛》中展现得淋漓尽致:三只公牛团结时能抵御狮子,但被离间后逐个被吞噬。这种叙事结构暗合古希腊奴隶制社会的阶级矛盾——奴隶与平民若保持团结,贵族统治将岌岌可危。据统计,《伊索寓言》中涉及阶级斗争的故事占比达37%,远超同时代其他寓言作品。

这种思想锋芒在《农夫和蛇》中达到顶峰:被冻僵的蛇象征着被救助却反噬的暴君,农夫的死亡则隐喻着底层民众对统治者不切实际的幻想。当伊索在吕底亚宫廷讲述此类故事时,克洛伊索斯国王虽赏识其才华,却也意识到这些寓言对奴隶制的颠覆性,这为后来德尔斐事件埋下伏笔。

三、权力反噬:德尔斐瘟疫与赔偿闹剧

伊索死后发生的瘟疫事件,暴露了城邦统治者的心虚。根据希罗多德记载,德尔斐在处决伊索后三个月内爆发严重疫病,祭司们被迫承认"触怒了寓言之神"。这种将自然现象与道德审判挂钩的思维,折射出古希腊宗教的脆弱性——当统治者无法用理性回应质疑时,只能诉诸超自然力量维系权威。

更具讽刺意味的是赔偿安排:德尔斐支付的3000德拉克马赔偿金,最终落入雅德蒙家族手中。这个细节揭示了古希腊社会的权力运作逻辑——奴隶主阶层通过操控舆论,将针对个人的政治迫害转化为贵族间的利益交换,而真正的受害者连姓名都未能载入正史。

四、历史回响:从寓言之死到思想永生

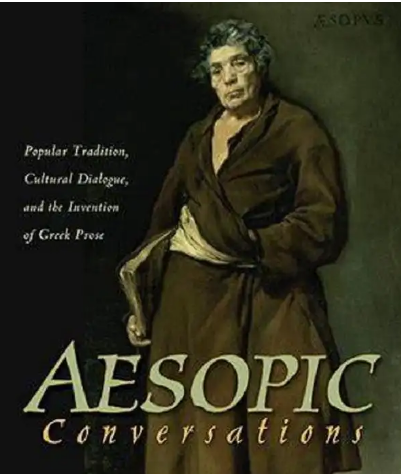

伊索之死在文化层面产生了深远影响:德尔斐城邦因处决文化名人导致旅游业衰落,其宗教权威在公元前4世纪被雅典法庭正式否定;而伊索寓言却在民间口耳相传,最终促成《伊索故事集成》的编纂。这种"死者胜利"的悖论,在后世思想史中不断重演——苏格拉底饮下毒酒后,雅典民主制开始崩解;布鲁诺被烧死后,日心说却加速传播。

在当代语境下,伊索之死更具启示意义:当推特永久封禁特朗普账号时,当缅甸军政府切断互联网时,权力集团对思想者的打压始终未变。但正如《伊索寓言》中"北风与太阳"的故事所示,暴力或许能消灭肉体,却无法摧毁真理的光芒。

伊索的遗骨至今未被寻获,但他的寓言已化作人类文明的基因片段。在纽约公共图书馆的古希腊文献展区,那本公元2世纪的《伊索寓言》羊皮卷上,仍留着中世纪读者用红笔标注的批注:"这些故事不是写给孩子的,是刺向暴君的匕首。"当我们在数字时代重读《狼和小羊》时,那只在德尔斐悬崖边坠落的智者,正透过时空裂缝向我们微笑——他深知,真正的寓言从不畏惧死亡,因为每个倾听者都会成为新的叙事者。

标签: 历史