正德十四年(1519年)农历三月,明朝宫廷内外因一纸诏书掀起轩然大波——明武宗朱厚照执意南巡,此举不仅引发文武百官的集体反对,更成为明朝中期皇权与士大夫集团矛盾激化的标志性事件。这场持续数月的政治博弈,最终以百余名官员受刑、明武宗短暂妥协后仍强行南巡告终,其背后折射出的不仅是皇帝个人意志的任性,更是明朝政治生态的深刻裂痕。

一、南巡之争的直接导火索:皇权任性与朝臣规谏的碰撞

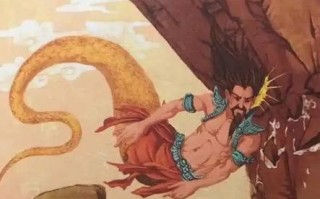

明武宗的南巡计划并非临时起意。早在正德十二年,他便欲效仿前代帝王巡游江南,却因朝臣石天柱以血书谏阻而搁浅。正德十四年三月,当朱厚照再次抛出南巡诏书时,朝堂瞬间炸开锅。翰林院修撰舒芬率众联名上疏,以秦始皇博浪沙遇刺、汉武帝柏谷受辱为鉴,直指皇帝此行实为“放纵私心寻欢作乐”,更警告此举将导致“江淮骚乱,凶顽作乱”。兵部郎中黄巩、陆震则从纲纪法度崩坏、小人当道等角度,痛陈南巡将动摇国本。

朝臣的激烈反对源于多重考量:其一,明武宗此前多次巡游已致“六师无人统御,百姓受困”,西北巡幸后“郡县不得安宁”;其二,宁王朱宸濠叛乱虽已被王守仁平定,但江南局势仍暗流涌动;其三,皇帝自封“镇国公”的荒诞之举,更让士大夫深感礼法崩坏。然而,这些基于家国天下的谏言,在朱厚照眼中不过是“迂腐之言”。

二、权力博弈的深层逻辑:皇权扩张与文官集团的终极对决

明武宗的南巡执念,本质上是皇权试图突破文官集团制约的尝试。自刘瑾乱政后,江彬等新宠逐渐掌权,他们怂恿皇帝远离紫禁城,在宣府、大同等地建立行宫,甚至鼓动其化装潜出居庸关。这些行为严重冲击了士大夫主导的朝堂秩序——当皇帝开始绕过内阁直接向地方发号施令,当宦官、武将取代清流成为皇帝近臣,文官集团的生存根基便遭到动摇。

南巡之争中,朝臣的反抗达到了空前规模:百余名官员或被廷杖、或遭贬谪,金吾卫都指挥佥事张英甚至以自刎相谏。这种“以死明志”的激烈程度,既源于士大夫对“礼法”的执着捍卫,更暴露出文官集团对皇权失控的深切恐惧。他们深知,一旦皇帝在江南站稳脚跟,通过巡幸地方、检阅妓院、提拔伶人等方式构建新的权力网络,传统文官体系将彻底边缘化。

三、南巡的实质影响:政治创伤与文化异变的双重奏

尽管明武宗最终强行成行,但这场政治风暴的余波远未平息。一方面,廷杖百官的暴行导致“天下知有权臣,不知有天子”,皇权威望遭受重创;另一方面,朱厚照在江南的荒诞行径——如自封大将军、于南京广场重演“献俘礼”——进一步加剧了士大夫对其“昏狂无道”的认知。嘉靖帝即位后,更是以“纂修毅皇帝实录”为名,将正德年间的种种丑闻公之于众,彻底坐实了朱厚照的昏君形象。

吊诡的是,这场劳民伤财的南巡却在文化领域催生出意外果实。朱厚照对南方戏曲的痴迷,客观上促进了南北戏曲的交流融合。他沿运河携带的乐工、戏子,不仅将北戏南传,更推动了江南教坊伎乐的繁盛。后世文人笔下“帝王在此落水”的轶事,以及南京“浴龙池”的民间传说,皆成为这场政治闹剧的文化注脚。

标签: 历史