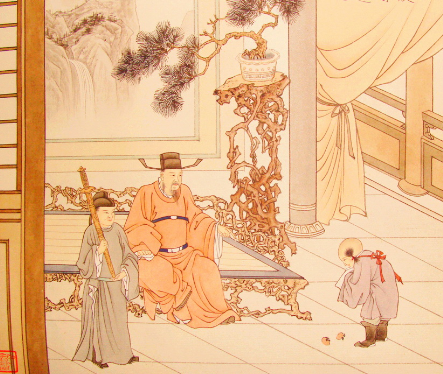

在三国纷争的刀光剑影中,六岁稚子陆绩怀揣三枚橘子的身影,犹如一抹温润的暖色。这个被后世奉为"二十四孝"典范的故事,实则暗含着对封建礼教、权力异化与人性本真的三重隐喻。通过解构典故中的行为细节与历史语境,可窥见其超越孝道范畴的深层意涵。

一、孝道表象下的阶层批判

陆绩怀橘的直接动因是"欲归遗母",这一行为在《三国志·吴志·陆绩传》中被明确记载。然而,当我们将视角转向宴席场景,便发现其中暗藏的阶层张力:袁术作为东汉末年军阀,其宴客之橘本为彰显权势的奢侈品,而陆绩"怀橘"的举动,实则将上层阶级的享乐之物转化为孝亲的载体。这种"化私为公"的行为,在唐代诗人温庭筠"怀橘更潸然"的诗句中,被赋予了"朱门酒肉臭,路有冻死骨"的隐喻色彩。

更值得玩味的是袁术的反应。他虽称奇陆绩的孝心,却未意识到这种行为本质上是对其豪奢作风的无声批判。当陆绩将象征特权的橘子转化为母子亲情的信物时,封建等级制度中"物"与"人"的异化关系被悄然解构。这种解构在后世文人笔下不断发酵,如宋代黄庭坚"白发永无怀橘日"的喟叹,实则暗讽权贵阶层对孝道伦理的漠视。

二、权力规训下的行为异化

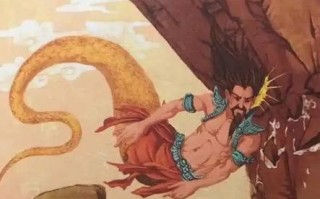

作为庐江太守陆康之子,陆绩的"怀橘"行为自始至终处于权力场的凝视之下。袁术"术出橘食之"的举动,既是待客之礼,更是对幼童的权力测试——当陆绩将橘子藏入怀中时,他实际上完成了从"被投喂者"到"主动占有者"的身份转换。这种转换在封建礼教中具有危险性:六岁稚子本应恪守"毋不敬"的礼仪规范,却因孝心驱使突破了宾主界限。

袁术"术大奇之"的反应,暴露出封建权力对"非常态孝行"的双重态度:既赞赏其孝心可嘉,又警惕其破坏礼教秩序。这种矛盾心理在《二十四孝》的编纂过程中被进一步强化——元代郭居敬将该故事纳入典籍时,刻意淡化了宾主互动的权力博弈,转而强调"孝悌皆天性"的道德教化。这种选择性叙事,实则是统治阶层对孝道伦理的工具化利用。

三、童真本色与礼教规训的冲突

从儿童心理学视角审视,陆绩的"怀橘"行为更接近本能驱动。六岁孩童尚未形成完整的物权观念,其将美味藏于怀中的举动,与现代儿童分享零食的心理机制并无本质差异。然而,当这种自然行为被置于封建礼教框架下解读时,便被赋予了超越年龄的道德重量。唐代岑参"仍怀陆氏橘,归献老亲尝"的诗句,将童稚之举升华为"老吾老以及人之老"的普世价值,实则是成人世界对儿童本真的规训。

这种规训在故事传播过程中不断强化。明代《增广贤文》收录该典故时,刻意添加"陆郎怀橘,孝心可嘉"的评注,将儿童行为简化为道德符号。而陆绩成年后"通晓天文、历算"的学术成就,更被后世附会为孝行带来的福报。这种因果关系的构建,本质上是封建伦理对个体生命的异化——当童真必须服务于道德教化时,人性本真的光芒便被礼教的面纱所遮蔽。

当历史的尘埃落定,陆绩怀中的三枚橘子早已超越水果的物理属性,成为解读封建社会的文化密码。这个发生在东汉末年的小小插曲,既是对"孝感动天"传统美德的歌颂,更是对权力规训与人性本真永恒博弈的隐喻。在当代社会重读这则典故,我们或许该思考:当道德教化异化为对童真的规训,当权力场域扭曲了最纯粹的情感表达,那些被镌刻在二十四孝图中的"美德",究竟是文明的丰碑,还是人性的枷锁?这种反思,恰是千年典故给予现代社会的最深刻启示。

标签: 历史