在战国乱世的思想星空中,《庄子》以其汪洋恣肆的文风与深邃的哲学洞见,成为道家学派最璀璨的明珠。这部被后世奉为“南华真经”的经典,并非一人一时之作,而是以庄周(约前369年—前286年)为核心,由其学派弟子及后学共同编纂完成的智慧结晶。

一、作者溯源:庄周的生平与思想奠基

庄周,字子休(一说子沐),战国中期宋国蒙(今河南商丘或安徽蒙城)人。他曾任宋国漆园吏,却以“漆园傲吏”之姿拒绝楚威王重金礼聘,选择隐居著述。其思想体系以“道法自然”为根基,继承并发展了老子“无为而治”的理念,提出“逍遥游”“齐物论”“天人合一”等核心命题。庄周的哲学,既是对乱世纷争的深刻反思,亦是对人性本真的终极叩问。

二、成书脉络:学派传承与文本演变

《庄子》一书现存三十三篇,分为“内篇”“外篇”“杂篇”三部分:

内篇七篇:一般认为由庄周亲撰,包括《逍遥游》《齐物论》《养生主》等,集中体现其“道通为一”的宇宙观与“安时而处顺”的生命观。

外篇十五篇:多为其弟子或学派成员记录庄周言行、阐释其思想的作品,如《骈拇》《马蹄》等,保留了庄周对儒家仁义礼教的批判锋芒。

杂篇十一篇:成书时间跨度较大,部分篇章可能出自庄周后学之手,如《盗跖》《说剑》等,虽文学性稍逊,却反映了庄学在战国末期的传播与演变。

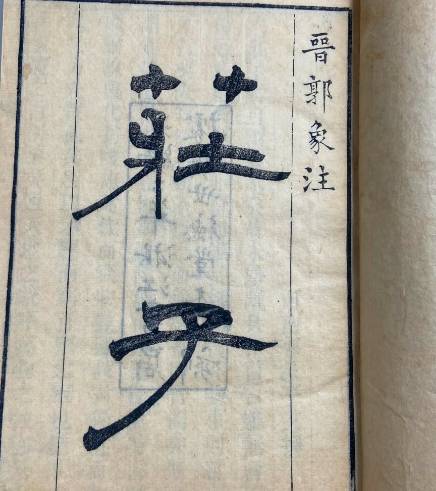

值得注意的是,郭象注本在魏晋时期对《庄子》进行删定,最终形成通行版本,这一过程亦体现了学派内部对文本的传承与诠释。

三、思想内核:从寓言到哲学的诗意表达

《庄子》的独特魅力,在于其以寓言为载体,将抽象哲学转化为具象的生命体验:

“庖丁解牛”:通过庖丁解牛时“游刃有余”的技艺,诠释“道进乎技”的哲学命题,揭示顺应自然规律的生存智慧;

“庄周梦蝶”:以梦境与现实的交织,探讨物我界限的消融,呼应“天地与我并生,万物与我为一”的齐物思想;

“濠梁观鱼”:通过庄子与惠子的辩论,展现对认知相对性的思考,质疑人类以自我为中心的思维定式。

这些寓言并非简单的故事,而是以诗性语言构建的哲学迷宫,引导读者在奇幻叙事中触摸“道”的真谛。

四、文学影响:浪漫主义与艺术美学的源头

《庄子》对中国文学与艺术的影响,堪称“千年基因库”:

浪漫主义传统:李白“开浩荡之奇言”的诗风、苏轼“得吾心矣”的散文气韵,皆脱胎于庄周“独与天地精神往来”的浪漫情怀;

寓言文学范式:从唐代韩愈《马说》到明代刘基《郁离子》,庄周首创的寓言体裁成为中国文学表达哲理的重要载体;

美学思想奠基:庄周“天地有大美而不言”的观念,催生了山水诗、文人画等艺术形态,其“得意忘言”的创作准则更成为古代文论的核心命题。

五、学派传承:从“漆园傲吏”到“南华真人”

庄周虽一生布衣,其学派却绵延不绝。唐玄宗天宝初年,朝廷追封庄周为“南华真人”,《庄子》亦被尊为《南华真经》。这一文化符号的升格,既是对庄周思想的官方认可,亦标志着庄学从民间智慧向主流意识形态的渗透。此后,无论是理学家的“心性之学”,还是禅宗的“明心见性”,皆可见庄学影响的涟漪。

标签: 历史