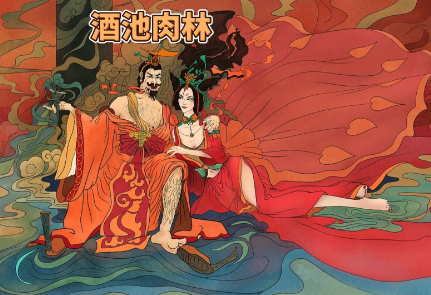

在华夏文明的历史长河中,“酒池肉林”这一成语如同刺眼的烙印,将商朝末代君主帝辛(纣王)钉在暴君的耻辱柱上。这一典故不仅是对极端享乐主义的控诉,更成为后世政权警示权力失控的永恒符号。

一、正史定案:司马迁笔下的沙丘荒宴

“酒池肉林”的原始记载出自《史记·殷本纪》,司马迁以冷峻笔触勾勒出纣王在沙丘宫的奢靡场景:

“(纣王)大冣乐戏于沙丘,以酒为池,悬肉为林,使男女倮相逐其间,为长夜之饮。”

此段文字揭示了三个核心要素:

空间载体:沙丘宫(今河北邢台广宗县)作为商纣王的离宫别苑,其选址远离朝歌都城,暗合其逃避监督、放纵私欲的意图。

物质形态:巨型酒池可容舟楫,悬挂的肉块需以“林”喻之,凸显其规模之巨。据考古推测,此类设施需消耗数以千计的青铜酒器与牲畜,堪称商代国力的极限透支。

行为本质:男女裸逐、通宵狂欢的“长夜之饮”,实为以权力为后盾的群体性堕落,彻底撕裂了礼制社会的伦理底线。

二、历史迷雾:典故传播中的讹变与争议

尽管《史记》的权威性使“酒池肉林”成为纣王专属标签,但后世文献中仍存在混淆与误植现象:

夏桀版本:部分典籍将“酒池”与夏桀宠妃妹喜关联,称其“筑倾宫、饰瑶台,作琼室、立玉门”,甚至虚构“酒池可泛舟”的夸张描述。但此类记载多见于汉代纬书,学术界普遍认为系后人将暴君形象符号化后叠加于夏桀。

秦朝误传:个别文献曾将“酒池肉林”张冠李戴至秦朝权臣王异(应为虚构人物),或与阿房宫“鼎铛玉石”的奢侈记载混淆。此类讹传反映了古代史书在传抄过程中对细节的失真。

地域争议:有观点认为“酒池肉林”原型可能源于古蜀文明或东夷部落,但缺乏考古实证。商纣王作为末代君主的特殊性,使其成为承载此类负面叙事的最佳载体。

三、文化解码:权力失控的三重隐喻

“酒池肉林”的象征意义早已超越具体事件,成为解读古代政治伦理的密码:

资源霸占的极致化

商代虽已进入青铜时代,但酿酒仍需消耗大量谷物,而悬挂肉林则意味着对畜牧业资源的垄断。这种“以国力供私欲”的行为,与《尚书·牧誓》中周武王列举的纣王罪状“今商王受惟妇言是用,昏弃厥肆祀弗答,昏弃厥遗王父母弟不迪”形成互文,揭示其政权合法性的崩塌。

礼制崩坏的视觉化

商代贵族宴饮本有严格等级制度(如青铜器组合与使用规范),而“酒池肉林”中男女裸逐的场景,实为对宗法制度的公然践踏。这种视觉冲击力极强的行为艺术,恰似纣王对传统秩序的挑衅宣言。

民心向背的晴雨表

《史记》载纣王暴政导致“诸侯叛殷”“百姓怨望”,而“酒池肉林”作为其享乐主义的标志性符号,成为后世政权自我警示的镜像。唐代魏征谏唐太宗时曾言“峻宇雕墙,殷纣以亡”,宋代司马光在《资治通鉴》中亦将其列为亡国三鉴之一。

四、现代启示:从历史符号到文明镜鉴

在消费主义盛行的当下,“酒池肉林”的隐喻价值被重新激活:

公权力的边界意识

古代帝王以国库供养私欲,与现代官员挪用公款宴饮、奢靡享受形成跨时空呼应。此类行为不仅违反党纪国法,更动摇政权根基。

生态伦理的永恒命题

“酒池”对应水资源浪费,“肉林”指向食物链顶端的过度索取,与当代“舌尖上的浪费”形成对照。联合国粮农组织数据显示,全球每年约13亿吨食物被丢弃,这一数字与纣王时代“暴殄天物”的批判形成历史回响。

文化记忆的批判性传承

从《封神演义》到影视作品,纣王形象不断被解构与重构。近年网络文学中甚至出现“纣王平反”的叙事,试图挖掘其改革派色彩。这种争议恰说明:历史符号的意义生成需置于具体语境,而非简单贴标签。

标签: 历史