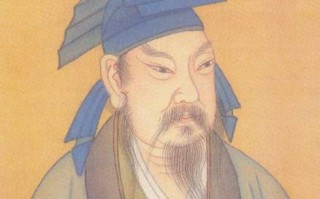

在明代画坛的璀璨星河中,戴进(1388-1462)以一介工匠之身崛起,开创中国首个地域性绘画流派"浙派",其艺术生涯堪称中国美术史中"草根逆袭"的典范。这位浙江钱塘人以铁线描勾勒历史轮廓,用斧劈皴劈开艺术新境,在宫廷与江湖的夹缝中走出一条"雅俗共赏"的创作之路。

一、锻金为笔:匠人基因中的艺术觉醒

戴进的艺术启蒙始于金银锻造。少年时期,他以锻制花鸟钗钏闻名钱塘,其作品"精巧绝伦"却难逃被熔铸的命运。某日目睹匠人熔毁自己心血之作,他顿悟:"吾瘁心力为此,岂徒得精意,将托儿不朽吾名耳。"这段经历不仅催生其转投丹青的决心,更赋予其作品独特的工艺美学基因。

在绘画领域,戴进展现出惊人的融合能力。其早期山水承袭南宋马远、夏圭"边角之景",却将金银锻造的錾刻技法转化为"大斧劈皴",使《风雨归舟图》中山石如刀削斧凿,充满金属般的冷峻质感。人物画中,他将金银首饰的镂空工艺转化为"钉头鼠尾描",在《达摩至惠能六代像》中,衣纹线条如金丝游走,既显道释人物的庄严,又带世俗工艺的灵动。

二、宫廷风云:待诏生涯中的艺术突围

宣德七年(1432年),戴进以画供奉仁智殿,开启其短暂的宫廷生涯。据郎瑛《七修类稿》记载,其呈献的《四季山水图》引发画院震动:谢环以"屈原投江""七贤过关"暗讽其画有讥讽时政之意,致使戴进连夜遁逃。这段轶事虽存争议,却揭示宫廷画坛的权力博弈。

在现存作品中,可窥见其宫廷时期的艺术探索。《葵石蛱蝶图》采用南宋院体双勾填彩法,设色富丽如宫廷器物;而《春山积翠图》则显露出突破樊篱的端倪,山石轮廓用笔方硬如铁铸,松针以浓墨点簇似金钉,这种将宫廷审美与工艺技法融合的尝试,为其晚年形成"雄俊高爽,苍郁浑厚"的风格奠定基础。

三、江湖独行:民间创作中的风格裂变

被逐出宫廷后,戴进开启"北漂"生涯,寓居北京十余载。此间其画风发生根本转变:将北宋李成、范宽的全景构图与马夏的局部特写结合,在《三顾茅庐图》中,近景茅庐用笔工细如工笔重彩,远景山峦则以泼墨写出,形成"工写相生"的独特面貌。这种风格在《春耕图》中达到极致,耕牛用铁线描勾勒如青铜器纹饰,农人衣纹以兰叶描挥洒似行草,将宫廷的精致与民间的质朴熔铸一炉。

天顺六年(1462年),戴进归隐杭州,创立"浙派"。其教学主张"师造化更师古人",培养吴伟、张路等弟子,形成"江夏派"分支。晚年作品《春游晚归图》堪称其艺术宣言:画面中古松虬曲如青铜鼎足,山石嶙峋似太湖石雕,文士衣袂飘飘若御风而行,将宫廷的庙堂气、民间的烟火气、自我的仙逸气完美统一。

四、画史丰碑:浙派美学的千年回响

戴进的艺术遗产远超技法层面。他首创"职业画家"与"文人画家"的融合模式,既保持宫廷绘画的严谨法度,又吸收民间艺术的鲜活气息。其"浙派"美学对日本室町时代绘画产生深远影响,狩野派祖师狩野正信《山水图屏风》中的斧劈皴法,即脱胎于戴进《雪岩机道图》的山石表现。

在画论层面,戴进提出"形神兼备,气韵生动"的创作观,强调"笔墨当随时代"。这种理念在《风雨归舟图》中体现得淋漓尽致:画面上方墨色淋漓如泼墨山水,下方人物用笔工致如白描人物,既展现暴雨的磅礴气势,又刻画农夫的踉跄步态,实现"天人合一"的艺术境界。

标签: 历史