在中华陶瓷艺术的璀璨星河中,“南青北白”宛如两颗耀眼的星辰,以其独特的艺术魅力和深远的历史影响,成为了中国古代陶瓷发展历程中的重要里程碑。那么,“南青北白”究竟是哪个朝代的瓷器特色呢?答案便是唐代。

“南青北白”的概念界定

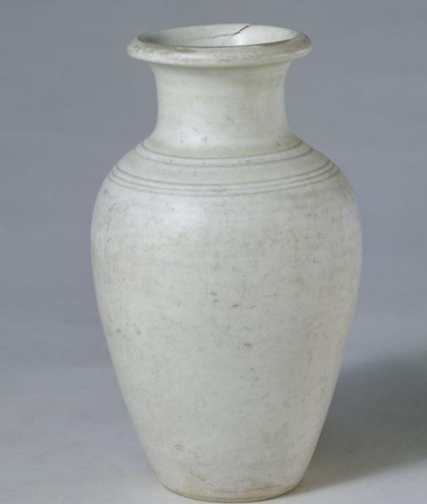

“南青北白”是对唐代瓷器两大代表性体系的精准概括。其中,“南青”指的是南方浙江越窑烧制的青瓷,以釉色青翠如玉而著称;“北白”则代表北方河北邢窑生产的白瓷,以胎质洁白、釉色类银似雪闻名。这一概念不仅涵盖了唐代瓷器的主要类型,更生动地反映了当时南北制瓷风格的鲜明对比,体现了唐代制瓷工艺的地域特色与技术成就。

唐代瓷器发展的时代背景

唐代是中国历史上一个国力强盛、经济繁荣的时期,政治稳定、文化昌盛,为陶瓷工艺的发展提供了肥沃的土壤。经济的繁荣使得社会对瓷器的需求大幅增加,不仅用于日常生活,还作为贸易商品输出到外国。同时,饮茶文化的兴盛也极大地推动了两大窑系的成熟。茶道的发展对茶具的品质和美观提出了更高要求,青瓷和白瓷凭借其独特的色泽和质感,成为了茶道文化中的重要器具,进一步促进了制瓷工艺的进步。

“南青北白”的具体表现

南青:越窑青瓷的卓越风采

越窑位于浙江地区,这里有着深厚的制瓷基础和技术力量。商周战国秦汉六朝等朝以来,此地一直以烧制青瓷为主。至唐代,越窑技艺更加娴熟,被称为“诸窑之冠”。

越窑青瓷胎骨较薄、施釉均匀,前期大体延继南朝作风,胎质灰白而疏松,釉色青黄易剥落,器物种类不多,造型变化也少。但在晚唐和五代时期,越窑迎来了繁盛阶段。后期产品胎色虽灰白仍旧,但胎体细腻致密,造型大多规范工整,器物大多通体施釉,釉面匀净莹润,只是呈黄或绿,还不大稳定。器形种类丰富多样,几乎应有尽有,并受外来文化显著影响,以双龙耳壶、扁壶、凤头壶等为其特色。器物轻薄,不少器形颇多变化,或仿花形,或做出波折、菱角,清新绰约。此时的器物虽以素面为多,但也有划花、印花、镂空、捏塑、堆帖和和釉下褐彩等装饰。五代时,青瓷普遍胎质精细、胎体轻薄、造型秀美、器施满釉、釉薄而匀,同时烧造大型器物的水平不断提高,为宋代青瓷迎来黄金时代打下了基础。

北白:邢窑白瓷的独特魅力

邢窑以内丘城为中心发展起来,其历史可上溯到北朝,隋后期曾短期繁荣,经过唐早期的低靡,唐中期生产极盛,晚唐开始衰落。

邢窑以素面白瓷驰名,釉白而微闪黄或淡青。器底多如璧形的宽环,被称为“玉璧底”。白瓷的种类并不很多,产品分粗、细两种。粗白瓷均施护胎釉,即化妆土,釉色灰白或乳白,通常施釉不满。细白瓷器形规整周正,胎质坚实细腻而透明,釉色纯白光亮,器物每施满釉,部分还带有印花、刻花等装饰。中国已知最早的薄胎瓷器就发现于邢窑遗址,其时代为隋后期,器物主要为碗和杯,虽底部较厚,但薄胎外仅0.7毫米,迎光透影,应是为隋炀帝烧制的精品。邢窑白瓷的优点特别是造型规整、器体莹薄,深受诗人杜甫的赞赏,他在诗中写道:“大邑烧瓷轻且坚,扣如哀玉锦城传。”

“南青北白”的历史意义

“南青北白”局面的形成,不仅代表了唐代瓷器工艺的两个重要流派,更反映了当时制瓷工艺的高度成就。南方的青瓷和北方的白瓷,以其独特的艺术风格和精湛的制作工艺,成为了中国古代陶瓷艺术中不可多得的珍品。它们不仅满足了当时社会的需求,还对后世的陶瓷艺术产生了深远的影响。此后,历代瓷器生产在“南青北白”的基础上不断发展创新,形成了各具特色的瓷器品种和风格,推动了中国陶瓷艺术的持续繁荣。

“南青北白”是唐代瓷器发展的辉煌标志,它以其独特的艺术魅力和深远的历史影响,在中国陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔。它不仅是唐代制瓷工艺的杰出代表,更是中华民族智慧和创造力的生动体现。

标签: 历史