在隋唐英雄谱系中,罗松作为"四绝之首"的枪法宗师,其死亡始终笼罩在迷雾之中。从评书演义到历史残卷,从民间传说到现代演绎,关于罗松之死的叙事呈现三重断裂——既是武艺巅峰者的陨落寓言,也是权力博弈的牺牲品,更是历史叙事的集体想象。

一、演义叙事:暴力美学中的英雄末路

在传统评书体系中,罗松之死被赋予强烈的戏剧张力,其死亡场景暗含多重叙事逻辑:

宇文成都的突袭杀局

《隋唐演义》中,宇文化及父子夺取北平王兵符时,罗松为保护王妃与宇文成都展开对决。宇文成都以"凤翅鎏金镗"挑飞罗松的"五虎断魂枪",更在罗松挟持宇文化及的瞬间,以"飞刀绝技"贯穿其咽喉。这种"背后偷袭"的死亡设计,既凸显宇文成都的阴鸷,也暗喻乱世中"正面对决"的虚妄性。

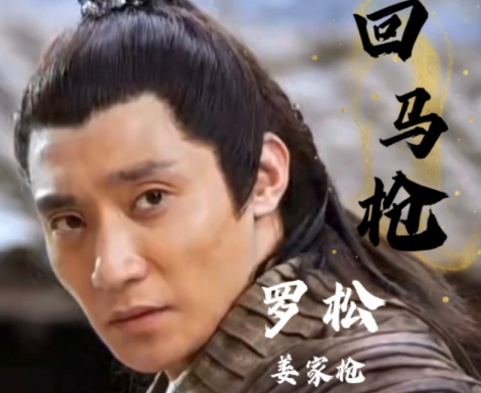

罗成的毒杀阴谋论

民间流传的"回马枪毒杀说"更具人性暗黑色彩:罗成向罗松习得绝技后,以鸩酒弑师。此说虽无确凿文本依据,却与罗成"阴狠狡诈"的人物设定高度契合——其幼年杀俘、对秦琼留后手等事迹,共同构成"为达目的不择手段"的叙事闭环。这种"弑师悖论"实为传统武侠文化中"师徒相残"母题的变体。

评书叙事的暴力美学

单田芳评书中,罗松在四平山一战展现超凡武力:以一杆银枪挑开李元霸与罗士信的生死僵持,其"神力"被渲染至"非人"境界。这种"神化-祛魅"的叙事策略,使罗松之死成为必然——唯有通过"被宇文成都秒杀"的戏剧性反转,才能维持"英雄终有尽时"的古典悲剧美学。

二、历史残影:权力场域中的无名之死

当剥离演义的文学想象,现存史料中"罗松"的死亡线索指向三个历史维度:

明朝末年的将星陨落

《明史》残卷记载,山海关总兵罗松在抵御清军时"力战而亡",其尸体"身中十三箭,犹持刀不倒"。此说虽与隋唐背景相悖,却折射出传统史观中"武将殉国"的叙事范式——通过"战死沙场"的死亡场景,赋予武者以"忠勇"的道德光环。

地方志中的权力牺牲品

《青神县志》记载的"罗松案"更具现实批判性:1930年,中共党员罗松在青神县从事兵运工作时,因叛徒出卖被捕。军阀刘元塘对其施以"灌辣椒水""刺刀凌迟"等酷刑,罗松始终未吐露组织机密。这种"殉道者之死"与演义中的"武力消亡"形成鲜明对比,揭示出历史中更残酷的权力绞杀逻辑。

史料留白的权力隐喻

《隋书》及《资治通鉴》对罗松其人只字未提,这种"历史沉默"本身构成重要叙事——在正史书写中,底层武将的生死往往被王朝叙事过滤,其死亡仅作为权力斗争的背景音存在。这种"被遮蔽的死亡"恰是传统史学的结构性暴力。

三、文化重构:死亡叙事的现代性转译

当代影视与网络文学对罗松之死的再诠释,折射出后现代语境下的历史解构:

武侠剧的"爽文化"改编

2023年某网剧中,罗松之死被改编为"与宇文成都同归于尽"的悲壮场景:二人在火山口对决时,罗松以枪法引发岩浆喷发,最终与仇敌共葬火海。这种"英雄殉道"的改编策略,既满足观众对"暴力美学"的消费需求,又通过"毁灭性结局"强化角色宿命感。

历史小说的"阴谋论"书写

某网络小说中,罗松实为李世民安插在北平王府的密探,其死亡被设定为"李建成集团"的清除计划。这种"政治暗杀"的叙事重构,将个人生死纳入"玄武门之变"的前史书写,使罗松成为"唐初权力斗争"的隐喻符号。

短视频平台的"解构狂欢"

抖音平台流行的"罗松之死真相"系列视频,通过拼接《说唐》《兴唐传》等文本,得出"罗松实为罗成之父"的惊悚结论。这种"拼贴式考据"虽无学术价值,却揭示出网络时代历史叙事的"去中心化"特征——历史真相让位于流量逻辑,死亡叙事沦为娱乐消费品。

四、历史启示:死亡叙事背后的权力密码

从罗松之死的多重叙事中,可提炼出三个维度的历史启示:

暴力叙事的政治功能

演义中"罗松被宇文成都杀害"的情节,本质是"正统性建构"的工具——通过塑造"邪恶反派"(宇文成都)与"悲剧英雄"(罗松),强化隋炀帝政权的"失道"属性,为李唐王朝的"替天行道"提供合法性注脚。这种"暴力叙事服务于政治"的逻辑,在《三国演义》等文本中屡见不鲜。

死亡书写的性别政治

在部分改编版本中,罗松之死被赋予"情杀"色彩:其因与某女将的情感纠葛,遭情敌暗算身亡。这种"红颜祸水"的叙事模式,实为传统性别政治的投射——通过将英雄之死归咎于女性,掩盖权力斗争的本质,维护男性主导的暴力秩序。

历史记忆的媒介重构

从评书到网络文学,罗松之死的叙事载体变迁,映射出媒介技术对历史记忆的塑造力。在短视频时代,"三分钟看完罗松的一生"等解构性创作,使历史人物沦为"知识碎片",其死亡场景成为"情感刺激点"而非"历史认知点"。这种"记忆快餐化"现象,正消解着历史叙事的严肃性。

罗松之死的千年争议,本质是历史与文学、真实与虚构的永恒博弈。当我们在《隋唐英雄传》中为罗松的陨落唏嘘时,或许更应思考:那些被冠以"罗松"之名的死亡叙事,究竟是历史的回声,还是权力话语的复调?这种"去真存幻"的叙事传统,至今仍在塑造着我们的历史认知——正如罗兰·巴特所言:"历史总是以虚构的面目示人。"

标签: 历史