在明代思想文化史上,王阳明与湛若水的友谊宛如一颗璀璨星辰,照亮了那个时代的学术天空。他们志同道合,携手共进,在心学领域各自绽放光芒,共同推动了心学的发展与传播,其友谊也成为后世传颂的佳话。

初逢结缘:志同道合的惺惺相惜

弘治十八年(1505 年),命运的齿轮开始转动,王阳明与湛若水在京城初次相见。彼时,王阳明三十四岁,任兵部武选清吏司主事;湛若水四十岁,任翰林院庶吉士。二人初见,便被彼此的才华与抱负所吸引。王阳明称赞湛若水“守仁从宦三十年,未见此人”,湛若水亦回应“若水泛观于四方,未见此人”。

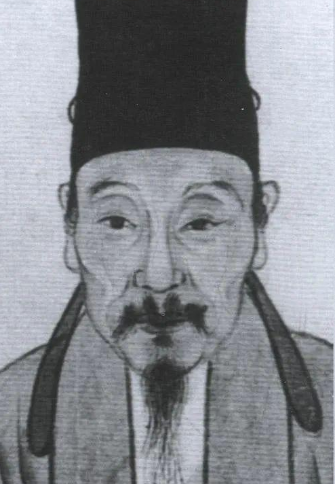

当时,士人沉溺于记诵之学和口耳之学,对学问的理解流于表面,王阳明与湛若水对此深感担忧,他们希冀纠改弊端,以正学风。此后,二人常一同出行、共饮,切磋学问,为复兴圣学而努力。湛若水的老师陈献章是心学前辈,创立了“主静心学”,湛若水在老师基础上提出“体认天理”学说,王阳明虽心学无严格师承,但以体认为内核,受陆九渊心学影响颇深。二人学说皆以体认为本,初见便意气相投,结下了深厚的友谊。

患难与共:风雨同舟的坚定情谊

在仕途的起伏中,王阳明与湛若水的友谊经受住了考验。正德二年(1507 年),王阳明因上疏救南京给事中御史戴铣,得罪权宦刘瑾,被廷杖四十,贬谪至贵州龙场驿。在这艰难时刻,湛若水不惧权贵,毅然前来送行,并作《九章赠别》鼓励王阳明。诗中“皇天常无私,日月常盈亏。圣人常无为,万物常往来。自然无安排,勿忘与勿助,此中有天机”等句,既是对友人的祝福,也体现了湛若水“自然”“勿忘勿助”的心学思想。

王阳明在龙场驿历经磨难,最终实现“龙场悟道”。此后,他的人生轨迹与湛若水虽有不同,但二人的情谊始终未变。正德九年(1514 年),湛若水途经安徽滁阳县,听闻王阳明在此讲学,特意前去探望。二人把酒言欢,交流学术心得,分享彼此的近况。这种在患难中相互扶持、在顺境中相互交流的情谊,彰显了他们友谊的纯粹与坚定。

学术论辩:求同存异的共同追求

王阳明与湛若水虽为挚友,但在学术上并非完全一致,他们围绕“格物致知”“随处体认天理”等问题展开了多次论辩。正德五年(1510 年)冬,王阳明自贵州入京觐见,与湛若水再次相见,二人订下“终日共学”之约。在学术讨论中,王阳明最初对湛若水的“随处体认天理”学说表示认同,但随着自身学说的完善,他提出了“致良知”的主张。

湛若水则发展了程颢的“体认天理”学说,在其基础上加上“随处”二字,倡导“随处体认天理”。在体认的诀窍方面,两派都重视孟子的心性存养,但存在分歧。湛若水认为必须做到“勿忘”“勿助”,才能达到“必有事焉”;而王阳明认为只要遵从“必有事焉”,自然就能做到“勿忘”“勿助”。尽管如此,他们都抱有将彼此学说合二归一的心愿,朋友关系从未因观点的分歧而产生嫌隙。王湛门人亦彼此论学交流,甚至改变师从,两大学派在对峙中繁荣发展。

生死相知:超越时空的精神共鸣

王阳明与湛若水的友谊不仅体现在生前,更超越了生死的界限。嘉靖七年(1528 年),王阳明平广西之乱结束后,因病返乡前,专程前往广东增城祀死于苗难的六世祖王纲。他在湛若水的故居甘泉居题诗留念,表达了对这位“知音”不负初心、践行诺言的赞美。题壁后,王阳明意犹未尽,又题甘泉居一首,抒发了对生前能实现平生愿望的欣慰。

次月,王阳明在返回家乡的路上病逝于江西大余县青龙铺舟中。湛若水在《王阳明墓志铭》中借用王阳明对湛若水的评价高度赞扬了王阳明的人格,肯定了他在学术和品德上的卓越成就。王阳明去世后,湛若水多次提起挚友,并力图纠正王门后学之偏,以实际行动证明了他们之间友谊的超越生死。

王阳明与湛若水的友谊,是建立在共同追求成圣贤人格理想之上的君子之交。他们在学术上相互切磋、共同进步,在生活中相互扶持、不离不弃。他们的友谊,如同一座不朽的丰碑,不仅铭刻着他们个人的情谊,更见证了明代心学的发展历程,为后世留下了宝贵的精神财富。

标签: 历史