核心论断:推恩令是汉武帝为巩固中央集权而颁布的“削藩”政令,通过“众建诸侯而少其力”的制度设计,将诸侯国土地逐步分割为直属中央的列侯国,最终实现“郡国并行制”向单一郡县制的过渡。这一政策以温和手段化解了地方割据威胁,堪称中国古代政治智慧的典范。

一、历史背景:诸侯国尾大不掉的困局

郡国并行制的隐患

西汉初年,汉高祖刘邦分封同姓诸侯王,实行郡国并行制。至汉景帝时期,诸侯国已占据全国40个郡,而中央直辖郡县不足5个。吴王刘濞等诸侯王甚至“专山泽之利,行铸币之权”,严重威胁中央权威。

七国之乱的教训

公元前154年,吴楚等七国以“清君侧”为名发动叛乱,虽被平定,但诸侯国问题未根本解决。景帝虽通过削藩政策削弱诸侯,但手段激进,导致“吴楚七国之乱”的惨痛教训。

二、政策设计:以柔克刚的制度创新

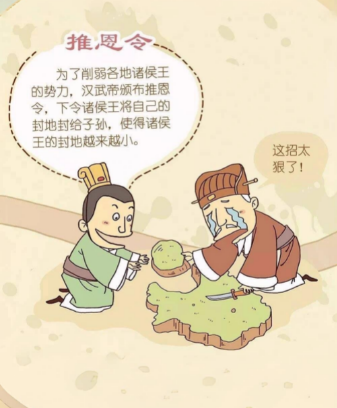

推恩令的核心内容

元朔二年(前127年),汉武帝采纳主父偃建议,颁布推恩令。该法令规定:诸侯王死后,除嫡长子继承王位外,其余子弟可分封为列侯,封地由所在郡县管辖。这一政策将诸侯国土地分割为直属中央的列侯国,实现“众建诸侯而少其力”。

制度设计的精妙之处

表面施恩,实质削权:以“推广皇恩”为名,使诸侯子弟获得封地,看似恩惠,实则瓦解诸侯国实力。

温水煮蛙,避免反弹:相比景帝的激进削藩,推恩令以温和手段逐步削弱诸侯,未引发大规模叛乱。

制度保障,不可逆转:列侯封地由郡县管辖,彻底切断诸侯国对封地的控制,实现中央对地方的直接管理。

三、实施过程:从政策到现实的落地

典型案例:城阳国的瓦解

以城阳国为例,元朔二年至元鼎五年间,共分封34名支庶子弟为列侯,其中19人因酎金律被夺爵。至太初年间(前104年—前101年),城阳国仅剩5名列侯,同姓王仅存18人。这一过程充分体现了推恩令“实分其国”的本质。

配套措施的协同作用

酎金律:通过检验诸侯献祭黄金的成色,一次夺爵106人,进一步削弱诸侯势力。

刺史制度:汉武帝设立十三部刺史,每年巡查郡国,检举犯法王侯,加强中央对地方的控制。

盐铁专营与币制改革:收回诸侯国的经济特权,统一全国财政,为削弱诸侯提供经济基础。

四、历史影响:中央集权的里程碑

政治制度的变革

推恩令的实施,使诸侯国逐渐郡县化,西汉地方政治体制从“郡国并行”转变为单一郡县制。汉武帝借此余力,进一步统一币制、收回盐铁专营权,为打击匈奴、稳定边疆奠定基础。

社会经济的重构

通过削弱诸侯国豪商势力,缓解土地兼并现象,促进社会稳定。农民负担减轻,阶级矛盾缓和,为汉武帝时期的军事扩张提供物质保障。

后世评价的争议性

推恩令虽被视为汉武帝加强中央集权的成功典范,但也有学者指出其本质是“以利诱之,以法夺之”,对传统宗法制度造成冲击。然而,其“不战而屈人之兵”的政治智慧,仍为后世所称道。

标签: 历史