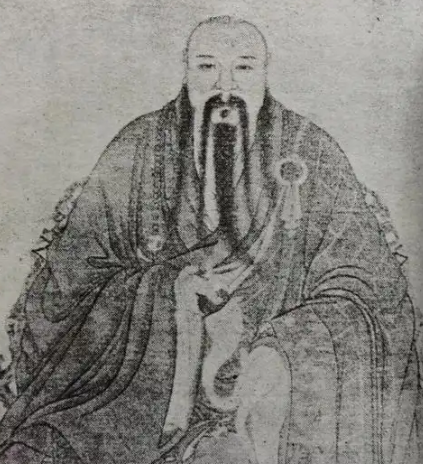

在明末佛教的苍穹中,紫柏真可大师宛如一颗耀眼的星辰,以其传奇的生平、深邃的思想和伟大的功绩,照亮了那个动荡时代的佛教复兴之路。

少年英姿:踏上佛门修行路

紫柏真可大师(1543 - 1603),俗姓沈,字达观,晚年自号紫柏,世居吴江(今江苏省苏州市)。大师年少时便展现出非凡的特质,他勇猛刚烈,慷慨激昂,貌伟不群,弱不好弄。十七岁那年,他本欲仗剑远游塞上,立功名于疆场,然而命运却在苏州阊门的一场大雨中发生了转折。因大雨阻路,他投宿虎丘寺,夜闻寺僧诵八十八佛名,心生欢喜,遂毅然剃度出家。这一决定,开启了他波澜壮阔的佛门生涯。出家后,他跟随讲师受具足戒,此后仗策远游,遍参知识,跋涉山河,餐风露宿,胁不至席三十余年,足迹遍布半个天下。

参学悟道:融通各家成大家

在漫长的修行参学过程中,紫柏真可大师广学博闻,融会贯通。他曾在嘉兴东塔寺见僧人抄写《华严经》,心生恭敬,便跪在一旁观看,感叹若能如此抄经便足矣。随后,他来到武塘景德寺,掩关三年,精勤用功,对佛法有了更深刻的理解。出关后,他继续游学四方,参访名师。在庐山,他深究法相精义;朝五台山,感悟佛法真谛;游京师,参礼燕京大千佛寺真圆遍融禅师,在遍融禅师座下学习经教九年,深受教诲。

紫柏真可大师不拘泥于某一宗派,主张儒、道、佛一致,融会性、相、宗义,贯通宗、教。他认为“不以宗压教,不以性废相,不以贤首废天台”,对佛教各宗派思想主张调和态度。同时,他强调文字经教是禅僧得悟的先决条件,不通文字般若便不能契会实相般若。这种融通各家的思想,使他成为了一位博大精深的佛学大家。

复兴佛教:刻经修寺功无量

明末时期,佛教面临着诸多困境,藏经稀少、梵夹本大藏经阅读不便,寺院荒废等问题严重制约了佛教的发展。紫柏真可大师以复兴佛门、振兴曹溪法运为己任,毅然担负起创刻方册大藏经的重任。他受袁了凡愿心的启发,四处奔走募化,历经艰辛,终于在万历十七年(1589)正式于五台山开版刊刻《大藏经》,即后世所知的《嘉兴藏》。这部方册大藏经的刻印,极大地推动了佛教经典的传播,为佛教文化的保存和弘扬做出了巨大贡献。

除了刻印藏经,紫柏真可大师还致力于复兴寺院。他一生行脚所经之处,努力修复被土豪地主强占或荒废的寺院。从嘉兴楞严寺开始,到归宗云居寺为止,他先后修复了十五座寺院。在修复寺院的过程中,他不仅注重建筑的修缮,更注重佛教文化的传承和弘扬,为佛教的复兴奠定了坚实的基础。

侠义风骨:为友为民为法不惧生死

紫柏真可大师不仅是一位高僧,更是一位具有侠义风骨的英雄。他与憨山德清大师情谊深厚,二人因共同的佛教理想而结为至交。当憨山德清大师遭陷害充军发配雷州时,紫柏真可大师深感痛心,认为“老憨不归,则我出世一大负”,多次奔走营救,虽未能成功,但足见其情谊之深。

在民生方面,大师心怀慈悲,关心百姓疾苦。针对当时矿监税使对人民的剥削与荼毒,他挺身而出,视停罢矿税为己任。他不顾自身安危,营救被捕入狱的反对矿税者,还在京城各界积极奔走,要求废除矿税。他的行为引起了京城官宦的妒忌和不满,许多人为其安危担忧,劝他离开京城,但他毅然决然地坚守,展现出了无畏的勇气和担当。

对于佛教的传承,大师更是视为生命。他感叹法道陵迟,纲宗堕地,自誓要以荷担大法为己任。他深知自己有三大负:“憨山不归,我为法一大负;矿税不止,我救世一大负;传灯录未续,我慧命一大负。”为了实现自己的誓言,他不惜付出一切代价。

冤死狱中:留下千古传奇

然而,紫柏真可大师的正义之举却触动了某些人的利益。万历三十一年(1603),京城官宦捏造所谓“妖书”诬陷大师,大师被捕入狱,遭受严刑拷打。在狱中,他依然坚守自己的信仰和原则,毫不屈服。尽管弟子们劝他离开京城避祸,但他认为自己“当断发,已如断头,今更有何头可断”,坚决留在京城。最终,大师因伤重圆寂于狱中,世寿六十一,僧腊四十五。

紫柏真可大师的一生,是奋斗的一生、奉献的一生。他以复兴佛教为己任,在刻经、修寺、弘法等方面做出了卓越的贡献。他的思想和精神,如同一座灯塔,照亮了明末佛教复兴的道路,激励着后人不断前行。他的传奇生平,将永远铭刻在中国佛教的历史长河中,成为后人敬仰和学习的楷模。

标签: 历史