公元1004年的深秋,北风裹挟着辽军铁蹄的震颤,黄河岸边的澶州城笼罩在战争的阴云之下。北宋朝廷内,主和派大臣们如惊弓之鸟,或主张南迁金陵,或建议西逃蜀地。在这历史抉择的十字路口,一位目光如炬的政治家挺身而出,用钢铁般的意志和卓越的战略眼光,将北宋王朝从危局中解救出来。他就是澶州之战中力主抗辽的宰相寇准。

一、逆耳忠言:朝堂上的孤勇者

当辽军二十万铁骑压境的消息传来,真宗朝堂顿时陷入恐慌。参知政事王钦若等重臣或劝迁都或主和谈,唯有寇准如中流砥柱,力排众议:"陛下不过河,则人心不安,此非取胜之道。"他深知,迁都之议看似稳妥,实则动摇国本;和谈之路表面光鲜,却会埋下无穷后患。面对真宗的犹豫,寇准以"斩首祭旗"的决绝,展现出破釜沉舟的勇气。

这种孤勇并非匹夫之勇,而是基于对战争形势的精准判断。辽军虽势如破竹,但孤军深入,补给线拉长,士气已现疲态。而宋军坐拥主场之利,若真宗亲征,必能激发军民同仇敌忾之气。寇准的坚持,恰似暗夜中的火炬,照亮了北宋的抗争之路。

二、战略博弈:战场外的智谋对决

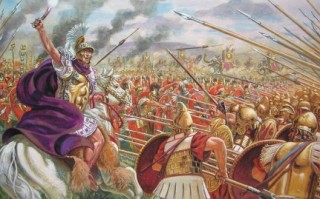

真宗抵达澶州后,寇准导演了历史性的"御驾督战"——他示意高琼以剑逼辇,迫使真宗登上北城城楼。这一举动如同战场上的冲锋号,宋军将士望见御盖,顿时"欢声雷动数十里"。而辽军目睹宋军士气如虹,加之主将萧挞凛被床子弩意外射杀,士气遭受双重打击。

寇准的谋略远不止于此。他敏锐捕捉到辽军求和的心理,在谈判桌上设定"岁币不超过三十万"的底线。当曹利用以三百万岁币的传言引发真宗惊慌时,寇准早已成竹在胸:"过三十万,吾斩汝矣。"最终澶渊之盟以三十万岁币成交,北宋以最小的代价换取了百年和平。

三、历史回响:澶渊之盟的双重遗产

寇准的孤勇与智慧,不仅化解了北宋的危局,更重塑了华夏文明的命运轨迹。澶渊之盟的签订,结束了自安史之乱以来中原王朝与北方游牧政权连绵不断的战争状态,为黄河流域赢得了宝贵的和平发展期。这种以战略妥协换取战略机遇的外交智慧,成为后世处理民族关系的经典范例。

然而,寇准的功业也暗含悲剧色彩。他因坚持原则得罪权贵,晚年屡遭贬谪,最终客死雷州。但历史不会遗忘,正是这位"澶渊之役的孤勇者",用智慧和勇气在民族危亡之际,为中华文明争取到了弥足珍贵的发展空间。

站在澶州古战场,我们仍能听见那跨越千年的马蹄声。寇准的抉择告诉我们:真正的勇气,是在历史洪流中坚守原则;真正的智慧,是在生死存亡间寻找生机。这位北宋名相,用他的一生诠释了何为"疾风知劲草,板荡识诚臣"的忠勇担当。

标签: 历史