在中国古代医学史上,张景岳与温病派的关系一直是学术界探讨的热点话题。有人将张景岳归为温病派,但实际上,这是一个历史误区。

一、张景岳的医学成就与温补学派

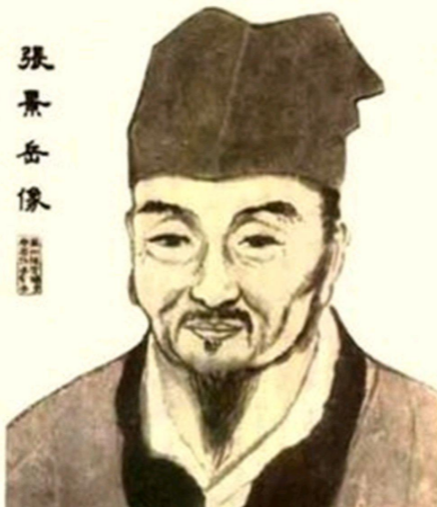

张景岳(1563年-1640年),本名介宾,字会卿,号景岳,别号通一子,浙江绍兴府山阴(今浙江绍兴)人。他是明代杰出的医学家,被誉为中医温补学派的宗师。张景岳在医学理论上有着深厚的造诣,他根据《黄帝内经》“阴平阳秘,精神乃治”的理论,提出了“阳非有余”及“真阴不足”、“人体虚多实少”等观点,主张补益真阴元阳,慎用寒凉和攻伐方药。

张景岳的医学思想集中体现在他的著作中,如《类经》、《类经图翼》、《类经附翼》以及晚年集大成之作《景岳全书》。这些著作不仅系统地整理了《黄帝内经》等古典医籍的理论,还结合张景岳的临床经验,提出了许多新的治疗原则和方剂。特别是他创制的左归丸、右归丸等名方,为补肾治法的丰富和完善作出了极大贡献。

二、温病派的定义与特点

温病派,又称温热学派,是中国古代医学中的一个重要流派。它主要研究温热病(即急性热病)的证治规律,强调温热邪气致病的特点,以及清热、解毒、养阴等治疗方法。温病派的代表人物有叶天士、吴鞠通等,他们的著作如《温热论》、《温病条辨》等,对后世温病学的发展产生了深远影响。

三、张景岳与温病派的关系澄清

尽管张景岳在医学理论上有着卓越的成就,但他并不属于温病派。张景岳的医学思想主要集中在温补学派,他强调补益真阴元阳,慎用寒凉和攻伐方药,这与温病派强调清热、解毒、养阴的治疗方法存在显著差异。

将张景岳归为温病派的历史误区,可能源于对古代医学流派划分的模糊认识。在古代医学史上,不同的医学流派之间往往存在交叉和融合,但这并不意味着它们可以相互等同或混淆。张景岳作为温补学派的代表人物,他的医学思想与温病派有着明显的区别。

四、张景岳医学思想的历史影响

张景岳的医学思想对后世产生了深远的影响。他的温补学派理论不仅为中医理论的发展作出了重要贡献,还为后世医家提供了宝贵的临床经验和治疗方法。特别是在补肾治法方面,张景岳的创见和方剂至今仍被广泛应用于临床实践中。

此外,张景岳的医学思想还对其他医学流派产生了影响。例如,清代著名医家叶桂(字天士)就深受张景岳医学思想的影响,他在温病学的基础上,融合了张景岳的温补理论,形成了自己独特的医学风格。

标签: 历史