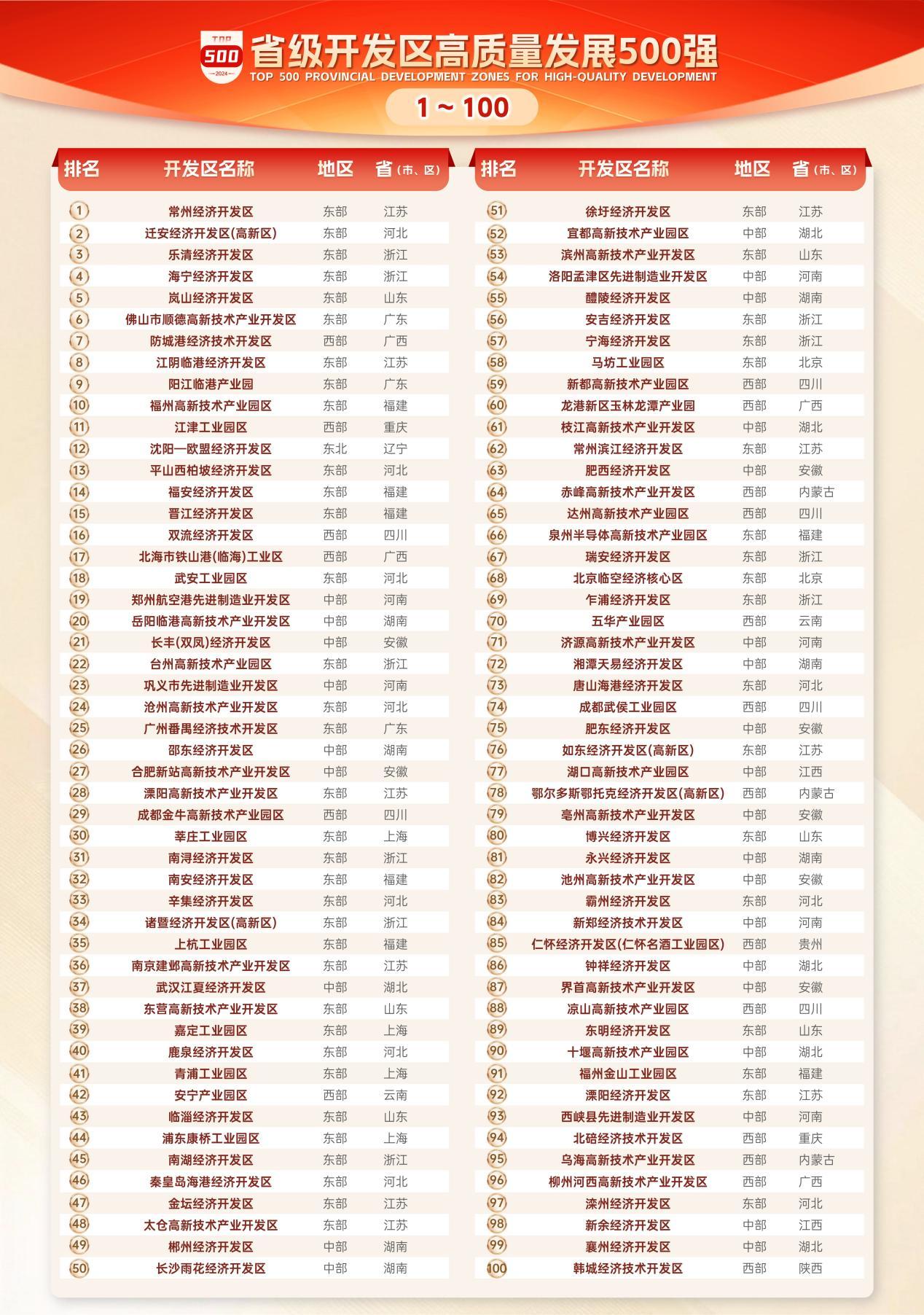

财经3月26日讯 省级开发区是地方经济发展的重要引擎,是推动区域经济高质量发展、增强地方综合实力的重要载体。随着我国经济的快速发展,省级开发区的数量不断增多,截至2024年,我国省级开发区总数量2200余个,地级行政区覆盖率超过90%,多年来,省级开发区对促进地方体制改革、改善投资环境、引导产业集聚、发展开放型经济等方面发挥了重要的作用。

当前,较多省级开发区面临管理体制不顺、同质竞争严重、创新能力不足、产业能级不高等问题,正处于整合优化、提质增效的关键期。为助推省级开发区高质量发展,赛迪顾问对省级开发区进行了系统研究分析,通过对综合发展实力、科技创新能力、区域发展活力、战略支撑力、高效组织力等五个方面的研究,形成了《省级开发区高质量发展研究500强》,为省级开发区高质量发展提供洞察与参考。

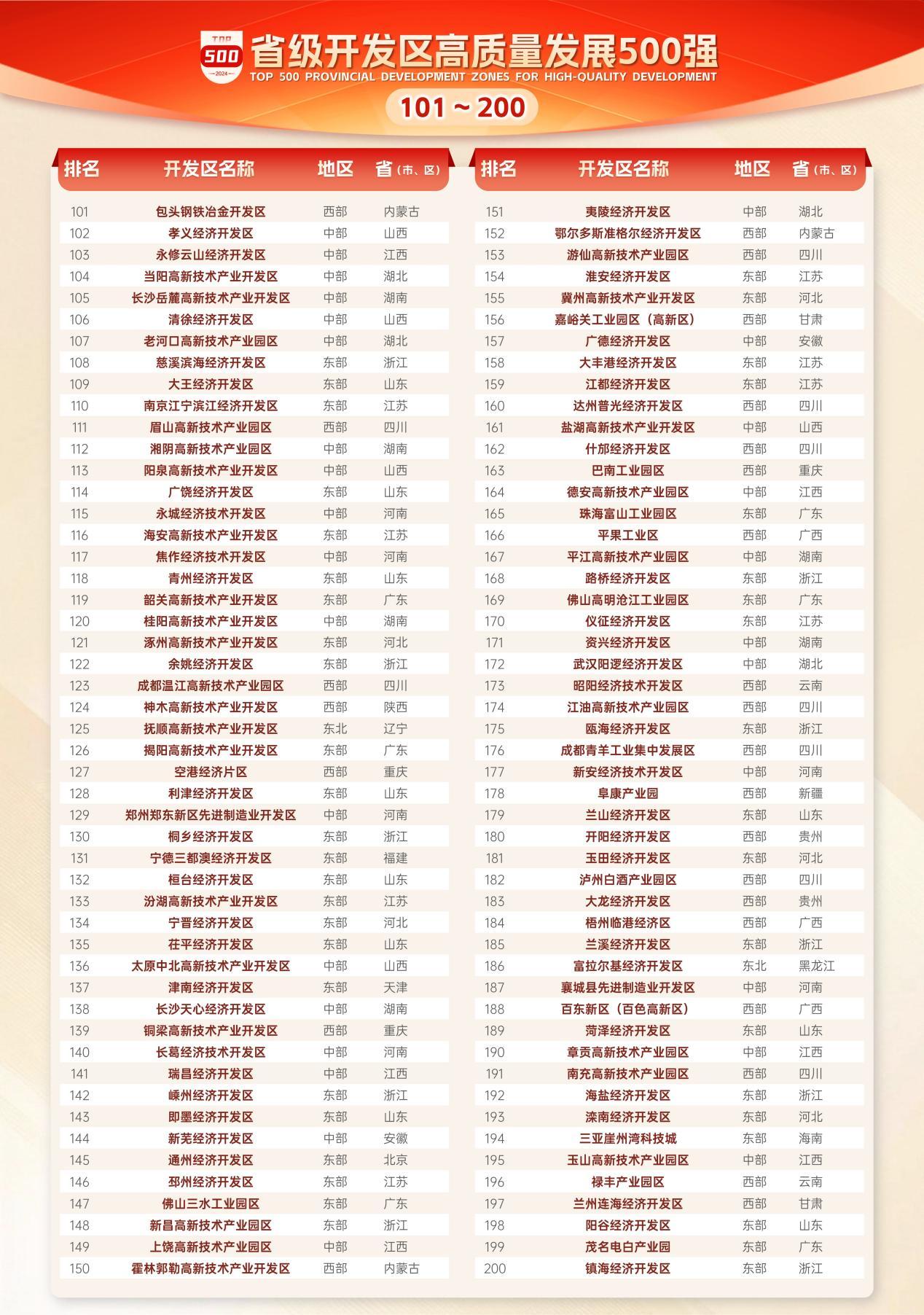

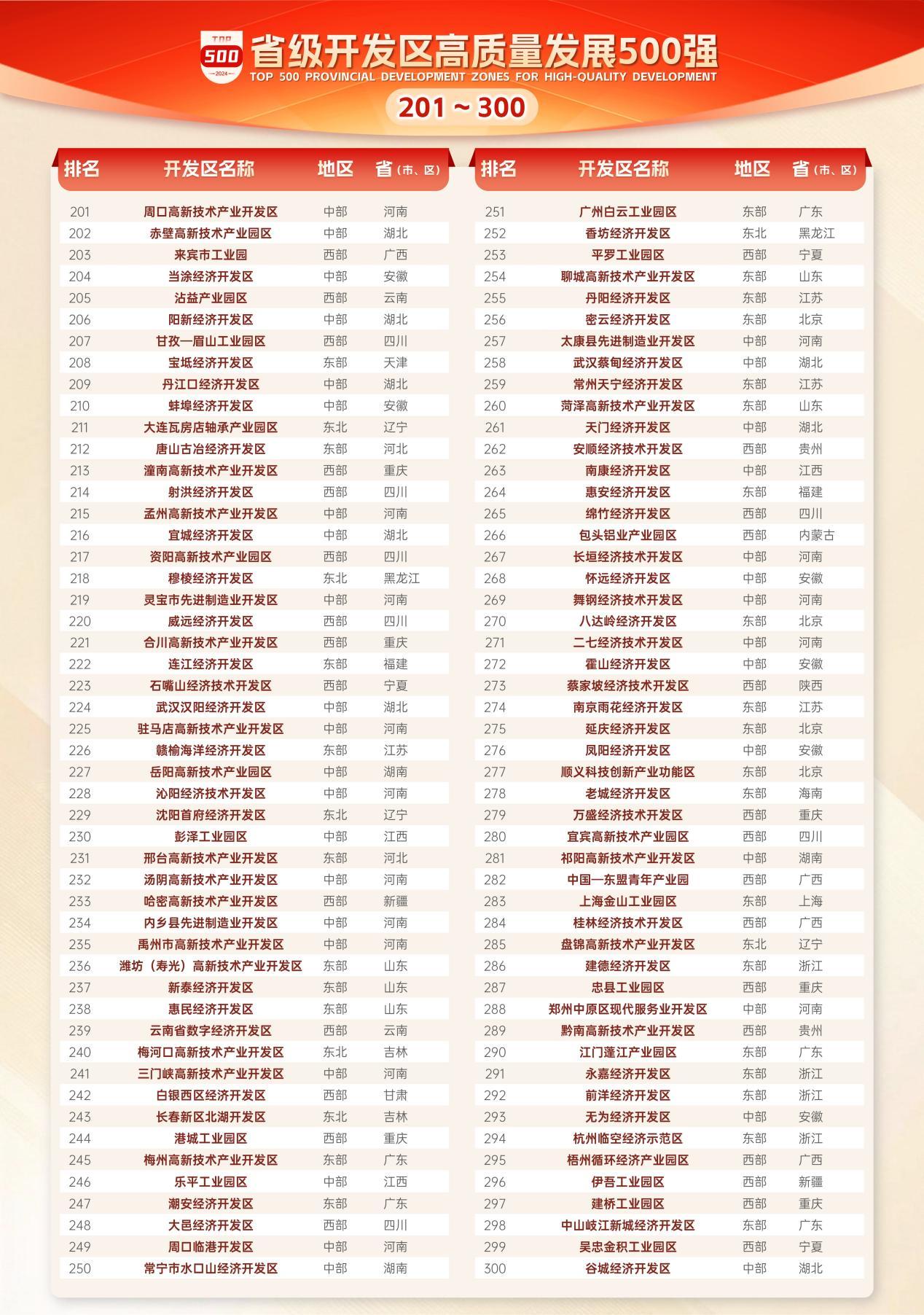

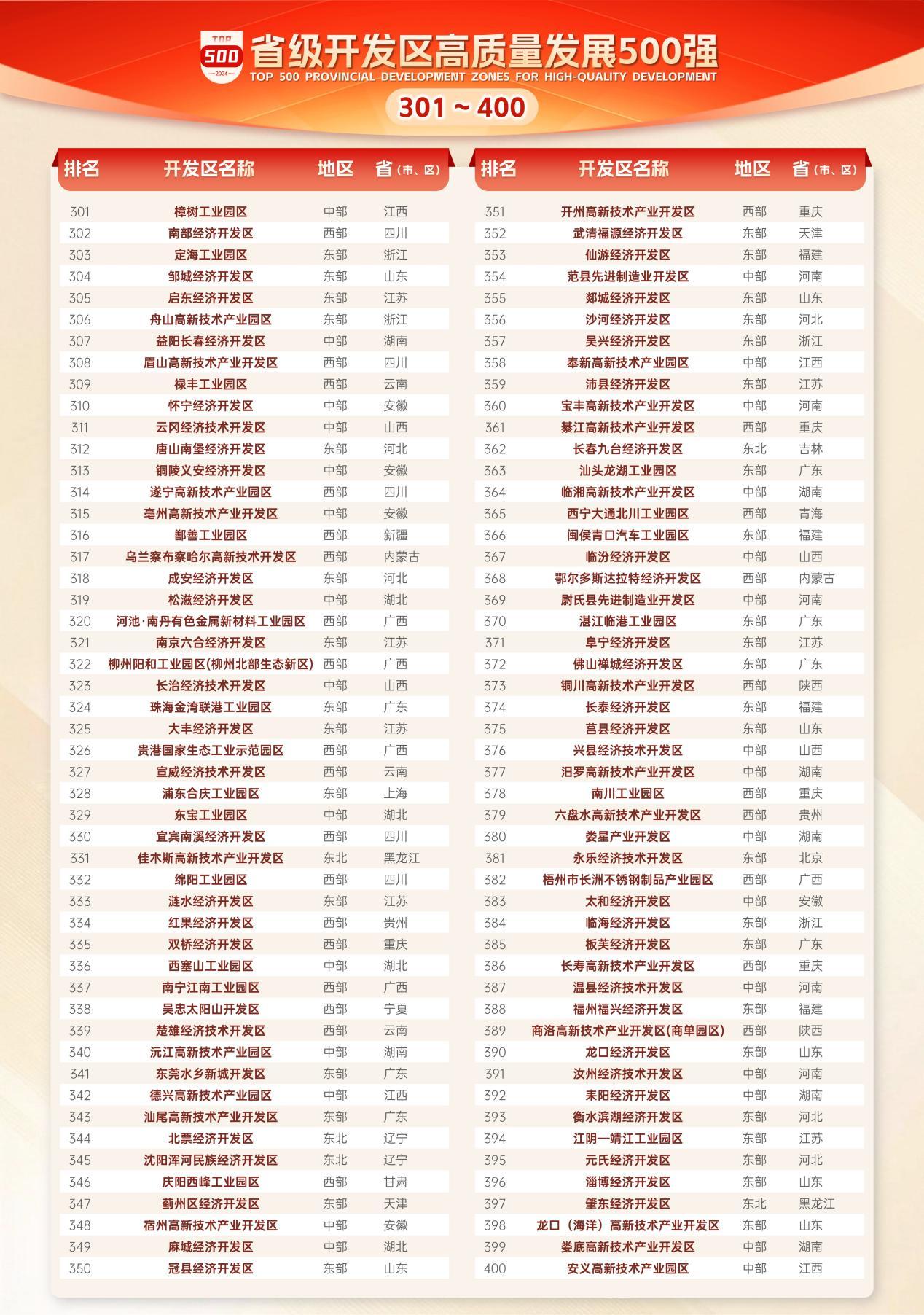

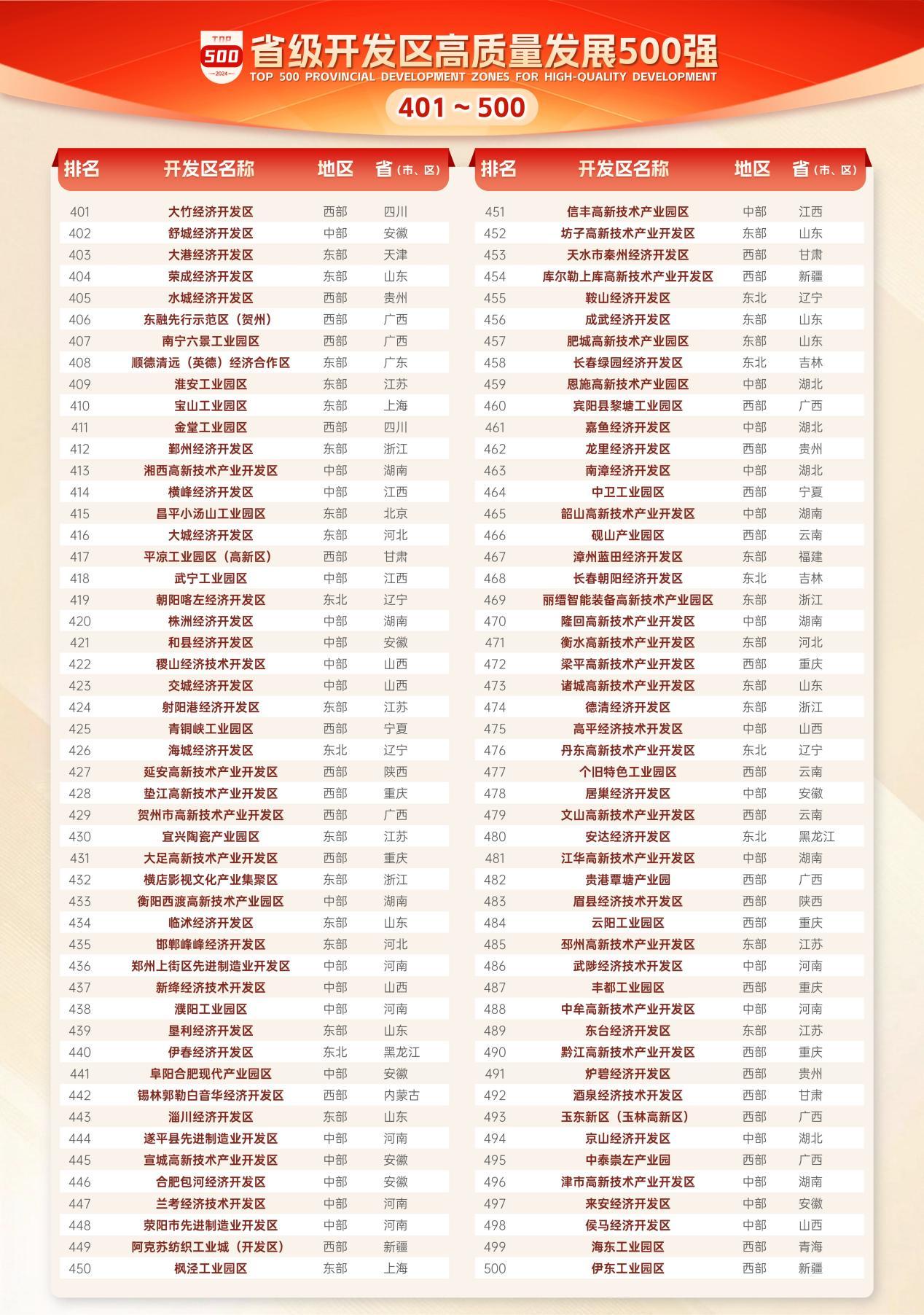

注:开发区名称来源于《中国开发区审核公告目录(2018版》、各地方政府网站、各开发区管委会官网,或与备案名称存在差异。数据来源:赛迪顾问,2024.12

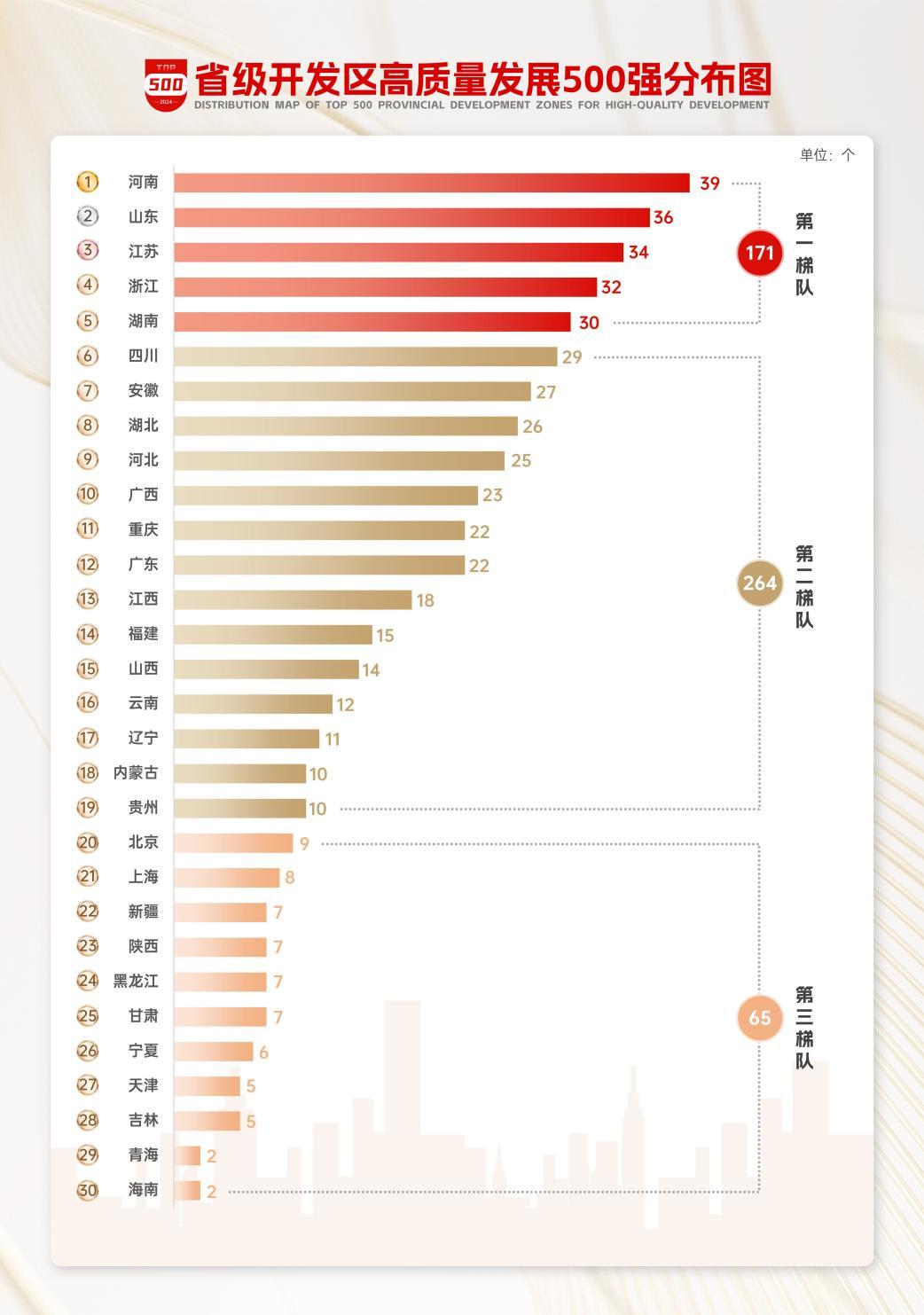

从2024《省级开发区高质量发展500强》的区域分布看,河南、山东、江苏、浙江、湖南位于前五,入榜开发区数量达到30个及以上,入榜开发区总数量共171个,是入榜数量头部梯队;四川、安徽、湖北等地入榜开发区总数量共264个;北京、上海、新疆等地入榜开发区总数量共65个。

数据来源:赛迪顾问,2024.12

在《省级开发区高质量发展500强》的基础上,赛迪顾问园区经济研究中心基于大量的省级开发区跟踪调研,以摸排省级开发区和所在地区发展底数为基础,对国内省级开发区的升级潜力进行了综合研究,为支撑省级开发区发展跃升、推进“以升促建”工作,形成《省级开发区升级潜力百强(2024》如下:

数据来源:赛迪顾问,2024.12

一、省级开发区存在主要问题

尽管省级开发区对区域经济高质量发展和现代产业体系建设的支撑作用愈来愈大,但在新形势新要求下,仍表现出一系列问题与短板。赛迪顾问园区经济研究中通过评价分析研究、结合大量调研工作,认为省级开发区高质量发展面临管理体制机制亟待理顺、同质化发展与竞争加剧、创新支撑产业发展能力不足、产业链价值链能级不高四大突出问题。

问题一:管理体制机制亟待理顺

我国省级开发区多为县级政府的派出机构,较多开发区面临审批、经济等管理权限不足问题;同时,部分社会事务未与开发区职能剥离,造成开发区社会事务繁重,不能聚焦经济发展主责主业,一些开发区通过扩大机构编制解决社会事务问题,进而造成了机构臃肿、效率低下;此外,部分地区存在国家级、省级开发区“嵌套”管理,职责划分不清等问题。

问题二:同质化发展与竞争加剧

全国范围内省级开发区数量众多,地级市覆盖率约95%,同一城市内有多个资源禀赋相似的省级开发区情况普遍,由于缺乏有效的协调和合作机制,省级开发区定位相近、产业趋同的同质化发展情况普遍;同时,相关省级开发区往往通过更大的政策优惠条件进行竞争,不利于形成集聚优势高质量发展。

问题三:创新支撑产业发展能力不足

研究发现多数省级开发区受制于所在地区的经济社会、人口资源等条件,仍以传统产业作为发展驱动模式,由于创新人才缺乏、研发投入不够、创新体系不完善,导致创新能力不足,难以吸引和培育高新技术企业,形成创新发展模式,限制了省级开发区的高质量发展。

问题四:产业链价值链能级不高

国内多数省级开发区仍以机械加工、金属冶炼、食品加工、纺织服装等传统产业为主,从产业链发展角度来看,多位于价值较低的产业链前端,在当前劳动力成本上升、市场需求饱和的背景下,传统产业难以保持持续稳定的长期发展,须通过技术创新、智能改造等手段,延伸产业链、提升价值链,以促进省级开发区高质量发展升级。

二、省级开发区高质量发展建议

建议一:在深化体制机制改革上寻求新动力

以发展模式创新为主线,建立权责清晰、规范高效的开发区管理制度,以《中国开发区审核公告目录》修订工作为契机,理顺国家、省级开发区管理体制,通过“一区多园”等发展模式促进资源整合;完善开发区管理审批、规划建设、考核评价机制,有序推进开发区政企分离、管运分开改革创新,理顺开发区和属地行政区关系;优化开发区人财物管理,建议“千亿级”以上开发区,探索实施“独立财政”。

建议二:在强化园区顶层设计上寻求新突破

一方面,前瞻研判新一轮科技革命和产业变革的发展趋势,在“十五五”开局的重要时间节点,重新审视省级开发区发展资源和条件,以打造新质生产力为目标,制定科学的中长期发展规划、产业规划、专项规划以及近期建设规划,明确发展定位、目标和战略,以及产业方向、重点任务。另一方面,对标《国家高新技术产业开发区综合评价指标体系》《国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价办法(2021年版》等政策,进行专业评估,通过研究设立评价指标体系,推动开发区日常工作与“以升促建”要求相衔接、相统一。

建议三:在探索科技与新质生产力中寻求新变革

建立以科技创新为驱动的产业发展模式,提升省级开发区科技创新发展能力。打通“产学研用”链条,打造科技成果转移转化平台、完善科技创新服务平台,围绕开发区主导产业上下游的产品和技术开展研究,促进科技成果快速中试熟化。此外,依托本地创新资源,推动建立科技城、科创中心、离岸孵化器等载体,强化科技成果就地转化,同时探索链接全球创新资源,加快在国际和一线城市设立离岸科创中心。

建议四:在推动产业转型升级上寻求新模式

改造升级传统产业,加强数智技术、绿色技术推广应用,促进重点产业链设备更新、工艺升级、管理创新,建设高标准数字化园区;根据开发区自身发展条件,科学布局人形机器人、6G、清洁氢、新型储能等未来产业,建立开发区未来产业投入增长机制;聚焦开发区重点产业,强化特色化发展,通过产业大会、产业指数等路径,加大在高能级平台的宣传推广,提升品牌影响力,打造特色产业IP。

王擎宇