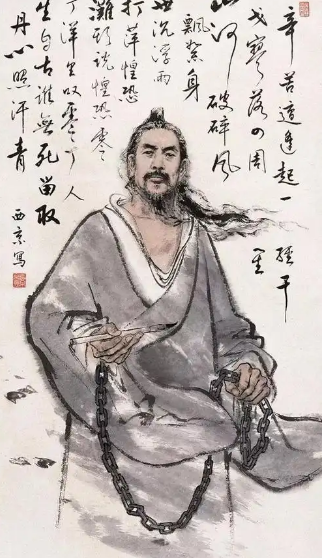

文天祥,南宋末年的政治家、文学家,民族英雄,以其高尚的品格和坚定的爱国情怀著称于世。然而,在他的生平中,有一段关于他是否愿意投降忽必烈的争议,以及他最终被杀的原因,至今仍引人深思。

一、文天祥的投降之谜

公元1278年,文天祥在广东五坡岭被元军俘虏,开始了长达三年的囚禁生活。在这段期间,关于文天祥是否愿意投降忽必烈的问题,历史上存在多种说法。

一种观点认为,文天祥在被俘后,确实曾向忽必烈表达过投降的意愿。这并非出于贪生怕死,而是他深知南宋政权已近崩溃,自己作为南宋将领,在国家崩溃之后,是无法转投二主的。然而,他提出了一个条件,即希望忽必烈能放他回去,让他以道士的身份辅佐元朝。这看似是一种投降,实则更像是一种缓兵之计,是文天祥在绝境中寻求自保和继续抗争的策略。

另一种观点则认为,文天祥从未真正考虑过投降。他之所以提出这样的条件,只是为了拖延时间,争取更多的生存机会,以便继续为南宋抗争或留下自己的历史记录。他的内心始终坚守着对南宋的忠诚和对忽必烈的抗拒。

二、文天祥为何最终还是被杀?

尽管文天祥提出了投降的条件,但忽必烈并未接受。他深知文天祥只是拖延进攻的战术,如果放走文天祥,他一定会回到家乡,重整旗鼓,继续抗元。因此,忽必烈对文天祥的劝降始终持怀疑态度。

此外,文天祥在当时已经成为了中原人民的精神领袖。他的存在,对于元朝来说是一种巨大的威胁。即使文天祥真的投降了,他的影响力和号召力也足以让元朝的统治受到动摇。因此,从政治稳定的角度来看,忽必烈也不可能轻易放过文天祥。

最终,在长达三年的囚禁生活后,文天祥于公元1283年1月被忽必烈下令处死。他的死,不仅是因为他拒绝真正投降元朝,更是因为他的存在对于元朝来说已经构成了一种无法忽视的政治威胁。

三、文天祥的悲壮结局与历史意义

文天祥的死,是他悲壮人生的终点。他以自己的行动诠释了忠诚与坚韧的品格,成为了后世无数仁人志士的楷模。他的《过零丁洋》中的“人生自古谁无死?留取丹心照汗青”更是成为了千古绝唱,激励了一代又一代人为理想和信仰而奋斗。

同时,文天祥的悲剧也反映了当时社会的复杂性和残酷性。在元朝与南宋的对抗中,无数英雄豪杰为了各自的信仰和理想而献出了生命。文天祥只是其中的一位代表,但他的故事却成为了历史长河中一颗璀璨的明珠,永远照耀着后人前行的道路。

标签: 历史