在中国古代历史的长河中,荆轲刺秦王的故事如同一颗璀璨的流星,瞬间划过夜空,留下了悲壮而神秘的色彩。这场发生在战国末期的历史事件,不仅体现了荆轲的英勇与决绝,更因其诸多疑点而成为了千古之谜。

荆轲其人:战国末期的著名刺客

荆轲,战国末期卫国人,以喜好读书击剑、为人慷慨侠义而著称。他游历四方,与名士豪杰交往,最终在燕国与狗屠夫高渐离结为知己。荆轲的英勇与决绝,在燕太子丹的委托下,被推向了历史的舞台。

刺秦背景:燕国的危机与太子丹的决策

战国末期,秦国日益强大,对六国构成了严重威胁。燕国作为六国之一,面临着秦国的强大攻势。燕太子丹为了抵抗秦国的进攻,同时也为了报“见陵”之仇,决定派遣刺客去劫持或刺杀秦王。荆轲成为了这一重任的承担者。

然而,太子丹的决策却充满了疑点。在常理下,面对秦国的强大攻势,燕国应该加强军备、寻求外援或结交盟国,共同抗秦。而派遣刺客去刺杀秦王,无疑是一种冒险主义的行动,不仅难以解决燕国的危局,还可能激怒秦国,招致更迅速、更猛烈的报复。

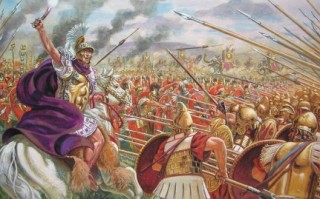

刺秦过程:图穷匕见与失败的悲壮

荆轲带着燕督亢地图和樊於期的首级,前往秦国刺杀秦王。在咸阳宫,荆轲献上了地图,当展开到最后时,露出了藏在其中的匕首。然而,荆轲的刺杀行动却未能成功,被秦王拔剑击成重伤后为秦侍卫所杀。

这一刺秦过程充满了疑点。首先,荆轲作为一位受过训练的职业剑客,使用的还是史上著名的锋利无比、涂毒的徐夫人匕首,却未能成功刺杀秦王。其次,秦宫防卫森严,为何危险物品能轻松进入?再者,荆轲在刺杀失败后,高喊“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也”,这一解释显得过于天真,难以令人信服。

疑点剖析:文学加工与历史真实的交织

荆轲刺秦王的故事在《史记》等史书中有着详细的记载,然而,仔细分析这些记载,我们会发现其中存在诸多疑点和破绽。许多细节与常理不符,使得这一历史事件的真实性备受质疑。

一方面,荆轲刺秦王的故事充满了戏剧性和悲剧感,符合悲剧英雄的特征。这样的角色符合司马迁在《刺客列传》中歌颂“士为知己者死”的价值观,也传递了不畏强权、抗争到底的精神。因此,这一故事很可能是后人基于某些史实片段,以及想象和传说,经过文学加工而成的政治寓言或英雄传奇。

另一方面,从现实性上看,荆轲刺秦王的故事存在诸多不合理之处。例如,太子丹的决策过于冒险;高调送别与刺杀的秘密性矛盾;刺杀过程中的破绽和疑点等。这些都使得这一历史事件的真实性大打折扣。

标签: 历史