在中国三国时期的历史长河中,诸葛亮以其卓越的政治智慧、军事才能和忠诚品质,成为了后世敬仰的典范。作为蜀汉的丞相,诸葛亮在刘备去世后,不仅肩负起了辅佐刘禅的重任,更以其非凡的才智和坚定的信念,试图实现刘备的遗愿,即兴复汉室。然而,尽管诸葛亮在蜀汉政权中拥有极高的威望和权力,他却从未有过取代刘禅称帝的念头。

一、忠诚于刘备的遗志

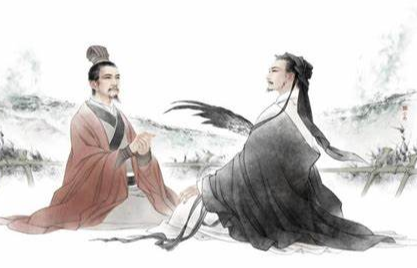

诸葛亮一生以忠诚著称,他对刘备的知遇之恩感激不尽,始终将刘备的遗志作为自己的奋斗目标。刘备在临终前,将蜀汉政权和儿子刘禅托付给诸葛亮,希望他能够辅佐刘禅,实现兴复汉室的大业。诸葛亮深知自己肩负的重任,他誓言要“鞠躬尽瘁,死而后已”,以报答刘备的知遇之恩。因此,对于取代刘禅称帝的念头,诸葛亮从未有过丝毫的动摇。

二、维护蜀汉政权的稳定

诸葛亮深知,蜀汉政权在刘备去世后,面临着内忧外患的严峻形势。内部,政权交接带来的政治动荡和权力斗争;外部,曹魏和东吴的虎视眈眈,都使得蜀汉政权处于风雨飘摇之中。在这种情况下,诸葛亮如果选择取代刘禅称帝,无疑会加剧蜀汉政权的内部矛盾,引发更多的政治斗争和军事冲突。这不仅会削弱蜀汉政权的实力,更可能使蜀汉陷入万劫不复的境地。因此,为了维护蜀汉政权的稳定,诸葛亮选择了辅佐刘禅,而不是取代他称帝。

三、恪守儒家伦理道德

诸葛亮作为一位深受儒家思想影响的政治家,他始终恪守儒家伦理道德,尊重君臣之道。在儒家思想中,君臣关系是维系社会稳定的基石,君主应该仁爱有道,臣子应该忠诚尽责。诸葛亮深知自己作为臣子的身份和职责,他始终将辅佐刘禅、实现兴复汉室作为自己的最高使命。因此,对于取代刘禅称帝这种违背君臣之道的行为,诸葛亮是绝对不会去做的。

四、避免历史悲剧的重演

诸葛亮还深知,历史上不乏权臣篡位、引发战乱和动荡的例子。他深知自己虽然拥有极高的威望和权力,但一旦选择取代刘禅称帝,就可能引发更多的政治斗争和军事冲突,甚至可能导致蜀汉政权的崩溃。为了避免这种历史悲剧的重演,诸葛亮选择了辅佐刘禅,而不是取代他称帝。他希望通过自己的努力和智慧,帮助刘禅稳固政权、实现兴复汉室的大业。

标签: 历史